「育休明けで久々に病棟に復帰する」という方へ。

1年以上現場から離れていると、現場のスピード感や業務量の多さ、についていけないのでは……という不安が浮かぶ人もいるかもしれません。

育休中は流れる時間もゆっくりですし、体力も衰えていますよね。

大人と会話する機会も減り、知識も忘れ、技術も衰え、業務処理能力や並行処理能力も落ちています。

- 育休明けにミス連発してしまいそう

- 仕事に慣れるまで時間がかかりそう

育休明けの後輩ナース

育休明けの後輩ナースなんにも覚えてないし、絶対ミスする……

私も同じ不安を抱えていたから気持ちはすごくわかるよ……

実際、2人目の育休復帰時に「育休明け、初日からどう動けば仕事のミスを減らせられるのか?」という視点をもちながら復職に臨みました。

今回の記事では、その実体験から感じたことや学んだことのなかでも特に有益な情報をまとめました。

- 育休明けの仕事のミスを減らしたい

- 早く仕事に慣れたい

- 看護師のカンをいち早く取り戻したい

これから育休復帰する人も、すでに育休明けで仕事でミスをしてしまっている人も

ぜひ一度確認してみてくださいね。

育休明けの病棟業務、ツライと感じる5つのこと

育休明けの仕事でツライと感じることを5つまとめました。

- 業務に慣れるまで時間がかかる

- 他スタッフからのフォローが少ない

- 職場の人間関係

- 体力が衰えている

- 子の体調不良による突然の早退や休み

自分が復帰したらこういう状況に直面するかもしれない、と知るだけでも備えになるはずです。

業務に慣れるまで時間がかかる

育休明けは、どうしても現場に慣れるまで時間がかかります。

新しい部署に配属された場合は、物品の場所やスタッフの名前など一から覚え直しが必要になります。

たとえ以前と同じ部署の配属だとしても、業務ルールが少し変わっていたり、自分自身が忘れてしまっていることも少なくありません。

他スタッフからのフォローが少ない

育休明けは「以前も働いていたから大丈夫だろう」「中堅だから自分でできるよね」と、他スタッフからのフォローが少ない場合があります。

私自身も復帰時ほとんどフォローがなく、細かいことも一つ一つ自分で確認していました。しかしそれでも「暗黙のルール」が存在していたり、「なにそれ、聞いてない!」と思うことも多々あります。そもそも確認する以前の話で、知らないことでミスしてしまう……という場面はどうしても出てきてしまいます。

職場の人間関係

職場の風土によっては、育児に対する理解が不十分な場合もあります。

一方でママナースが多い環境では「子どもさんを優先してね」「定時で帰れそう?大丈夫?」と声をかけてもらえることもあります。

職場の雰囲気という自分だけではどうにも出来ない要素が絡むため、自分一人では解決出来ないこともあります。

体力が衰えている

ブランクを経て久しぶりに看護の現場に戻ると、想像以上に体力を使います。さらに「社会復帰」というだけで緊張や気疲れも加わります。

それに、体力を使うのは仕事だけではありません。勤務後は家事や子どもの世話という第二ラウンドが待っています。

夜は疲れて子どもの寝かしつけと同時に寝落ちてしまう……という人も少なくないはずです。

子どもの体調不良による突然の早退や休み

復帰してすぐは子どももまだ保育園に慣れておらず、頻繁に風邪をもらってきます。

もちろん風邪を引きにくい子もいますが、子によっては度重なる早退や休みを取らざるを得ない場合も多いです。そのたびに「職場に迷惑をかけている」と肩身が狭くなる人もいるかもしれません。

育児に理解のない職場だと、心無い言葉をかけられた経験がある人もいるようです。

こんなに列挙されると仕事が嫌になりそうです……!

だいじょうぶ。ポイントさえちゃんと押さえれば意外となんとかなるよ。

「仕事ができない」をいち早く「できる」に変えるためには?

1.初日から気をつけるべき5つの心構え

スタッフの顔と名前を一致させる

元いた現場に戻る場合、シフト表などをみてスタッフの顔と名前を一致させておきましょう。

以前一緒に働いていたひとでも、1年以上経つととっさに名字が出てこず、瞬時にコミニュケーションがとれない可能性があります。

看護師だけでなく看護補助者の名前も、できるだけ早く名前と顔を一致させておくと、業務中にとっさに呼びかけられるのでコミニュケーションがスムーズにとれます。

新しい部署に異動して0から覚え直す場合も、シフト表・名札・顔を確認しながら早めに覚えるように意識していきましょう。

相手の目を見て話す、笑顔で挨拶をする

相手の目をみて話したり挨拶をすることで、「この人は誠実そうだ」「落ち着いている人だ」といった中堅らしい安心感を与えられます。

他スタッフからも多職種からも親しみやすい雰囲気をまとうことで、「コミニュケーションの取りやすい人だ」「話しかけやすい人だ」という印象をもたれやすいでしょう。

理想のスタッフがいれば、良いと思うところをマネしてみるのも◎

最低限のコミュニケーションだけでなく、仕事に支障のない範囲で軽い雑談も出来るとさらに良いですね。ちょっとした雑談から得られる情報が看護ケアに生かされることもあります。コミュニケーションを円滑に取れることで、患者のケアにも活かせられ、仕事上のミス予防にもなります。

感謝を言葉で伝える

「よろしくお願いします」「ありがとうございます」などと言われていやな気持ちになる人はいません。

当たり前のことではありますが、業務開始前や終了時にその日のペアの看護師には必ず挨拶して、感謝の気持ちを伝えましょう。分からないことを教えてくれた人にも、その都度必ず感謝を言葉にして伝えるよう意識すると良いでしょう。

「復帰したてでまだ何も分からない」「久しぶりの業務で頭がついていかない」と卑屈になりすぎない

育休明けの頭は想像以上に動きが鈍く、記憶力も低下しています。

- 看護知識、看護技術、病棟業務を部分的に忘れている

- 並行処理スピードが落ちている

- 業務全体を把握出来ていない

- 未確認事項が次々出てくる

などといったことが起こります。

なにかが出来ていないと自覚するたびに、毎回「久しぶりなので全然覚えていなくて……」と言ってしまいそうになる気持ちはとてもわかります。

しかし何度も口に出していると、場合によっては「言い訳している」と取られて相手に不快感を与えてしまう可能性もあります。

パートナーシップ制で動いている病棟の場合、その日のペアの看護師には最初の挨拶の際に一言添えるだけにとどめておきましょう。

産後ボケで頭がぜんぜん働かなくて、つい何回も言っちゃいそうになるんです……

いままで出来てたことが出来ないともどかしいよね。

少しずつ慣らしていこう。

「久々の病棟業務で小さなことも忘れていて、色々と聞いてしまうと思いますがよろしくお願いします」

「すみません、忘れていることが多いので細かく聞くと思いますが、また教えて下さい」

一度伝えればOKなので、それ以降はなるべく心の中にしまっておきましょう。

また、育休明けの看護師は「中堅ならこれくらいはできるだろう」と、今出来ること以上の期待をされてしまうこともあります。産休に一緒に働いていたスタッフなどからは、産休前のような働きを無意識に期待されているケースもあります。

「常識だとしても覚えていないことは覚えていない」

「ミスを予防するためにも、復帰したての今は仕事スピードは二の次である」

ということを示すことで、相手も「ああ、覚えていないからミスをしないよう一つ一つ確認しながらしているのだな」とわかります。

分からないことは曖昧にせず人に聞く

どこの看護現場も忙しいので、中々他のスタッフを捕まえて聞きにくいのも事実です。しかしそこは、相手の状況を見極めて聞く人を選びましょう。

仕事上のミスは知識不足や勘違いなどから起こるものです。自分から積極的にコミニュケーションを取りに行くことで、自分の思い込みや間違った認識にも気づけます。

また、「ここは皆◯◯しそうになるけど、そうではなくて△△をするように」などと、よくあるミスを教えてもらうことで予防線が張れることもあります。

2.メモの取り方を工夫:その日限りの情報と見返す情報を分けてメモ

まずメモ帳は2個は用意しておきましょう。

①仕事中に使う走り書き用

②自宅で清書する用

この2種類です。職場で書き込むのは①仕事中に使う走り書き用のほうです。

多忙な現場では書き取りに必死になってしまい、後で見返したときにどこに何を書いたか分からなくなりがちですよね。

そこで、メモをする際は情報を「その日限りの情報」と「しばらくは何度も見返す可能性のある情報」の2種類に分けるように意識してみましましょう。

前者はメモ帳の最初のページからメモ、後者は後ろのページからメモするなどとすれば後々わかりやすいです。

まぁでも面倒ならページを変えるだけでも大丈夫!

その日限りの情報

- その日にしか使わない担当患者情報

- 誰かへの伝言

- 多重業務を整理するための自分なりのメモ など

※私は担当患者情報もメモ帳に書いていますが、紙に書いて板に挟んで管理している場合はやりやすいようにメモしてみてください。

しばらくは何度も見返す可能性のある情報

- 毎日のルーチン業務

- オカレンス(インシデント)レポートの記入時など、PC内のデータ場所

- 入院診療計画書や褥瘡診療計画書などの書類関係の入力ルール

- 産休育休中に変わったルール など

※しばらくは何度も見返す可能性のある情報は、多少面倒でも②自宅で清書する用のメモ帳にまとめ直しておきましょう。後々の自分が楽になります。

ちなみに書類関係の入力ルールについては、教えてもらいながらメモを取ったあとで実際にA4用紙で書類を印刷したり画面印刷をしておくとわかりやすいです。実践形式でメモを直接書き込んでおくことで、次に一人で書類作成をする際にやりやすく便利です。

産休育休中に変わったルールについては、特に元いた病棟に戻る人は要注意です!

最初のほうに「ここが変わったよ」と教えてもらっても、つい忘れてしまって昔の感覚で動いてしまうことが多々あるからです。

ミスに繋がる可能性があるので、休憩時間などにメモを見返しておこう……。

※私も育休明けすぐに薬に関する指示を口頭で医師に確認したところ、それが間違っておりオカレンスになりました。医師には「そんなこと言ってない!……けど、カルテ書いてたし適当に返事したかも〜」と言われる始末……。

「口頭指示は間違いのもとなので全面禁止、口頭で受けた指示は必ずすべて文章で指示入力してもらう」という新ルールを徹底できていなかったが故のミスです。

3.余計なトラブル・ミスの予防に。知っておくべき患者情報を把握する

どこの現場も看護師の人手は足りていません。新人看護師とは違って中堅看護師には即戦力が求められているため、初日から患者担当業務が任される場合がほとんどです。

そのため、いかに育休明けといえども患者情報をよく知らないまま患者と接することになることが多いです。

なんにも情報がない患者さんのナースコールを取るのって、怖い……。

トラブルやオカレンスを予防するためにも、病棟入りしたらなるべく早く以下の点を確認しておきましょう。

- 同性患者

- 感染対策中の患者

- ナースコール(センサー)頻回の患者

- 対応に注意が必要な患者

同性患者

ナースステーション内のナースコール板などをよく見て、同性患者がいないか確認しましょう。どの職場でも同性患者の名前にはマーキングしてあったり、「同性注意」と注意書きが貼ってあります。

同姓患者を把握していないと、患者情報の取り違えのリスクが高まるので要注意です。

感染対策中の患者

コロナやノロなどの感染症による隔離患者、対応時に標準予防策で接する必要のある患者などは把握しておく必要があります。不用意に患者と接することで感染を広めてしまう恐れがあるからです。

また隔離部屋の場合、中に入っているスタッフが必要物品を持ってきてもらうためナースコールを鳴らす場合もあります。その時ステーションにいれば問題ないのですが、ステーションにいない状況でピッチのナースコールに出て、慌てて隔離部屋に物品を届けるためにナースステーションに戻る羽目にもなりかねません。

ナースコール(センサー)頻回の患者

ナースコールが頻回に鳴る患者と、その理由・原因を把握しておきましょう。

ポイントは、「優先度の高いコールはどこかを見極める」です。

例えば動きがすばやいが転倒リスクが高いため素早い対応が必要な患者は、ナースコール(センサー)が鳴ったらすぐに対応する必要があります。ピッチには部屋の番号が出るため、優先度の高い患者の氏名と部屋番号を把握しておきましょう。

対応に注意が必要な患者

病棟に入院している患者は、それぞれ背景、疾患、治療過程、性格が違います。全患者の全体像を把握できていればいいですが、現実問題はそこまで患者理解を深めてから関わるような時間の猶予はありません。

基本的には患者のことも徐々に覚えていけばいいのですが、ときには患者の状況を把握しておいたほうが良いケースもあります。

- 状態が悪く、物音や室内灯などに配慮が必要な患者

- 食事を急かされている気がするため配膳後30分は訪室を控えてほしいと強く訴える患者

- おむつ交換時にセクハラされないよう注意が必要な患者

- 家族対応に注意が必要な患者

- 目が見えない、耳が聞こえないなど五感に障害のある患者

それぞれ患者の要望のため、患者の転倒リスクを下げるため、自分の身を守るためなど理由は様々です。

他にも片麻痺がある、認知症による異食行動があり手の届くところにあるものはすべて食べてしまう、など疾患に起因する注意事項もあります。

疾患に起因するものは、患者対応を統一するために申し送りでしっかり申し送られているか、部屋やベッド周囲などに注意書きの張り紙がはってあるなどといった対応が取られている場合もあります。初めて訪室する患者の場合は、患者対応と同時進行でベッド周囲の観察もしっかり行いましょう。

4.ルーチン業務のパターン化で、劇的に効率UP!

復帰してすぐは仕事を確実にこなすことが優先されるため、効率化は後回しにしがちです。しかし実際問題、看護の現場はとても忙しいです。少しの努力で効率がUPするのであれば、やらない手はありません。

- 朝のルーチン業務をやりやすい順にパターン化する

- 部屋の受け持ち業務に関するルーチンの確認事項もパターン化する

- 看護技術の院内手順、カルテ内で使用可能な略語などを確認できるファイルなどを空き時間に確認する

朝のルーチン業務をやりやすい順にパターン化する

病棟に限らずですが、朝出勤した時にやる決まったルーチン業務があるはずです。

例えば、

- ナースステーション内の洗面台で手を洗う

- 洗面台横の手指衛生のボトルを身につける

- バイタル測定物品とナースカートを確保しておく

- ホワイトボードの部屋割りを確認

- 自分が担当する部屋番号と患者名を記入

といったように、業務にスムーズに入る前段階の流れを決めてしまいましょう。

わざわざ最初に決めなくても、数ヶ月後には自然に自分のしやすい流れをパターン化して動いているでしょう。しかし復帰初期のうちに効率の良い順序を意識してパターン化することで、自然と流れが身に付きますし、時間の短縮にもつながります。

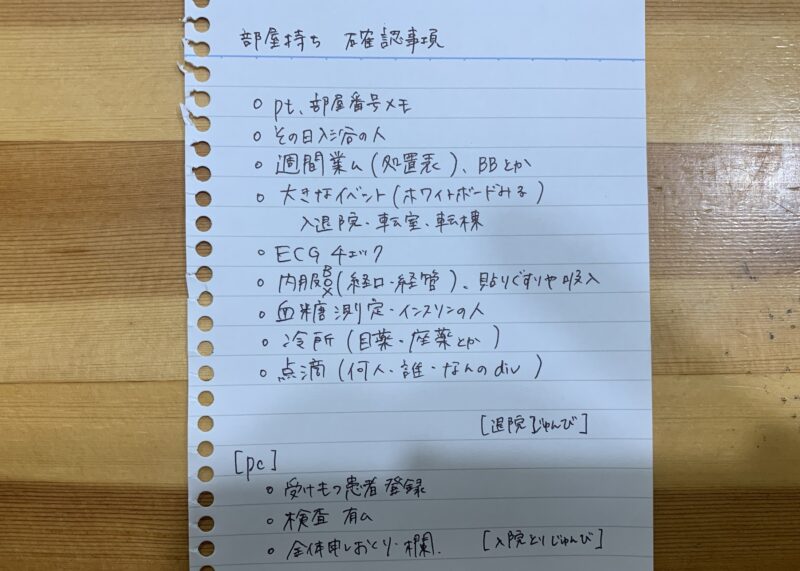

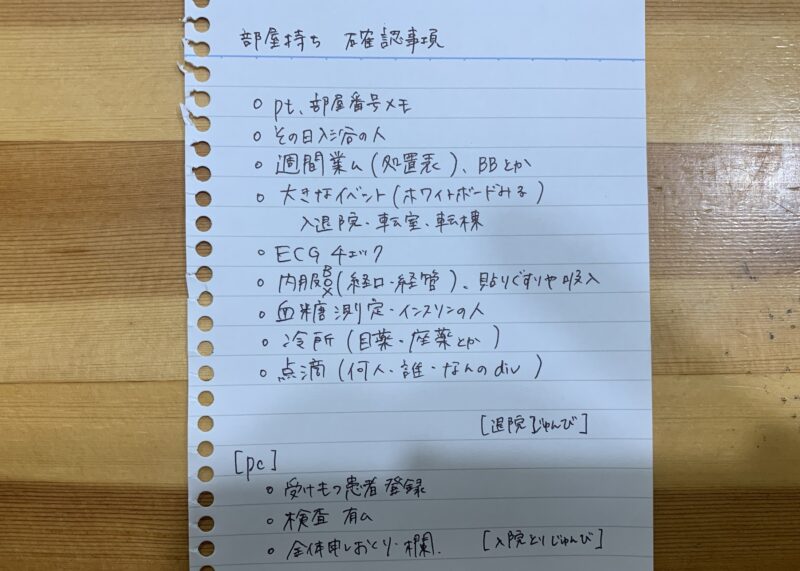

部屋の受け持ち業務に関するルーチンの確認事項もパターン化する

病棟によってはパートナーシップ制と機能別看護方式(入浴介助係や点滴係などの機能ごとの分担)のどちらか、または両方を取り入れていると思います。

そのため業務の割り振りの仕方は職場ごとに違いますが、部屋の受け持ち業務は大抵どの病棟でもあります。

部屋の受け持ち業務の場合、確認することがたくさんあります。

例:点滴の有無、心電図モニターの波形チェック、血糖測定やインスリンの有無、経管栄養患者の確認、食前薬の有無、内服の管理、冷所薬剤の確認、点滴の準備、入浴予定の患者、検査や入退院など受け持ち患者の大きなイベントの確認、当日退院患者の退院準備など

ここの確認を朝の準備段階で抜け目なくしっかりと行うことが重要です。

朝の段階でその日の業務をすべて把握することが、時間や資源の無駄なく最小限の導線でスムーズにうごくためのカギを握っていると言っても過言ではありません。

毎回ぜったい何か確認もれがあるんですよね……

「ルーチン業務はパターン化」は鉄則!慣れたら確認もれも減るからね。

ナースステーション内をどういう導線で確認して回るか、確認行動をパターン化する

一つの確認場所で、何個確認事項があるかを数字で覚えておく

ナースステーション内をどういう導線で確認して回るか、自分の確認行動をパターン化してしまいましょう。

導線ができたあとは、チェック漏れがないように一つの確認場所で、何個確認事項があるかを数字で覚えておくと良いです。

※例:ステーション内の冷蔵庫では「目薬のケース、座薬ケースの2個を確認する。確認して担当患者のものがあれば取り出す」など

実際の私のメモがこちらです。動きが最小限で済むように、確認する場所と導線を意識して順番を組みました。

アタマで考えていても忘れるので、このようにメモ帳に自分の行動をメモします。そして毎朝その通りに行動するよう習慣付けるのです。これが段々と効いてきて、日に日に業務が楽になっていきます。

習慣化してしまえばこっちのものです。何も考えなくても習慣的に確認してしまうアタマにしてしまえば、脳のリソースも無駄に割かれずにすみます。

看護師は大量の情報を並行処理しながら時間をみて段取りを組み、優先順位をつけながら効率的に動くことを要求されがちです。人間の脳は一日の情報処理量が決まっているため、せめて毎日のルーチン業務に落とし込める部分はしっかり落とし込みましょう。その分べつのことに意識が向けられ、効率的に動けるようになります。

看護技術の院内手順を空き時間に確認する

看護技術の院内手順は意外とこまめに変わっているので、空き時間に確認しておきましょう。

医療は日進月歩で進化しており、看護の常識もその都度変わります。また病院が採用している使用物品の変更などでも手順は容易にかわります。

私も育休で1年いなかっただけなのに消毒の使用物品が変わっていたから、Drの処置についた時に焦ったなぁ……。

まとめ:「仕事ができない」は「できる」に変えられる!

育休から復帰したばかりのときは、思ったように仕事をうまくこなせないかもしれません。

しかしそれは、コミニュケーション時の心構えやルーチン業務のパターン化で大きく減らせます。

特にルーチン業務をパターン化するための下準備は手間に感じるかもしれません。

だからこそ、ぜひ最初に意識的に行ってみてください。

- スタッフ間のコミュニケーションがスムーズになり、必要な情報や有益な情報が滑らかに回る

- 脳の情報処理量が減り、その分の脳のリソースを患者のケアなどの別のことに割ける

- タイムロスが減り、その分の時間を別のことに使える

わたしたち看護師の仕事中の時間、脳の情報処理量は有限です。

ムリ・ムダを省き、必要な情報をスタッフ間でしっかりと回すことで、育休明けの「仕事ができない」を「できるようになってきた!」という実感にいち早く変えていきましょう。