- 終わりの見えない家事・育児に疲れている

- 子がまだ幼く、家事がスムーズに進まない

共働きの子育て家庭では、どこの家庭でも見られる光景です。

家事のほとんどをママが担っている家庭も多いと思いますが、共働きで片方が家事育児の大半を毎日担っている、という状況は本当にストレスフルです。

育休明けの後輩ナース

育休明けの後輩ナース私も自分の家事と子どもの世話で毎日いっぱいいっぱいです……

家事を消化できなかったり、睡眠時間が減ったり、常に余裕がないよね

家事を夫婦で分担するにしても

- パートナーの出社時間が早くor帰宅が遅く、できることが少ない

- 何かを頼んでも思うようにしてくれない

- パートナーが家事にあまり協力的でない

- 自分の大変さをパートナーがイマイチわかってない

など、前途多難なケースも多いです。

私の負担がどれだけ大きいか、夫はイマイチ分かってないし……。

とにかく負担を減らしたい!

そこで今回、夫と実際に話し合った経験をもとに

負担を減らすための、家事育児の分担表の

具体的な作り方をまとめました!

結論はこの3つです。

- お互いの価値観・考え・希望を共有する

- 家事分担の把握と再考をする

- 実行・評価・改善をくりかえす

※1……PDCAサイクル:Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4つを繰り返すこと

さらに段階に分けると、次の7ステップになります。

- お互いの価値観・考え・希望を共有する

- 「得意」「不得意」「自分が管理したいこと」「相手に任せたいこと」の4つを書き出す

- 家庭内でのルールをやんわり決める

- 1日のタスクを書き出す

- 名もなき家事をチェックする

- 分担の現状把握、不要な家事排除、再分担する

- 実行、評価、改善をくりかえす

(わぁ、こんなに話し合うの?正直面倒くさいなぁ……)

一つ一つのトピックは細かいけど、1時間くらいでできたよ!それに、最初から完璧じゃなくても大丈夫。繰り返し上方修正していくからね

まずは1時間だけで良いです。

子どもが寝たあとに時間をとって夫婦での話し合いの場を設け、意思・情報共有をしてみましょう。

- 家事育児の負担の偏りを減らせる

- 当事者意識の薄いパートナーが、主体的に動くためのきっかけをつくれる

- お互いの不満の解消に役立つ

- 理想の暮らしに一歩近づく

マイペースな夫が、家事育児の話し合いに乗り気になってくれたポイントも踏まえて紹介します!

このたった1時間で毎日の負担が減る可能性があるので、思い切って一度やってみましょう!

0:家事・育児分担の前に2つ準備する

PCやスマホに打ち込む準備をする

話し合った内容や作成したリストは今後も定期的に見直しするため、デジタル媒体で残すことをおすすめします。

手書きでも良いのですが、今後修正を重ねることを考えるとPCやスマホなど簡単に内容をいじれる媒体が望ましいです。

PCとスマホが同期しているメモアプリや、夫との個別LINEのノート機能などもアリ!

後述する名もなき家事リストを作る際にも、項目を何個も(場合によってはネットからコピペして)UPする作業を行うため、PCやスマホがおすすめです。

カラーマーカーを引ける準備をする

リストアップした家事を「現状どちらが担っているのか」、夫と妻で色わけしてカラーマーカーを引けるよう準備をします。

PCならメモアプリからPAGESやWordなどに貼り付けて印刷し、カラーマーカーを引くなどでも良いです。スマホならスクショしてCanvanaなどのアプリなどでマーキングという手もあります。ひと手間ですが、視覚的に分担具合がわかるので準備をしておきましょう。

1.家事、育児のお互いの価値観・考え・希望を共有する

こんな生活がしたい、こういうことを大切にしたいというお互いの価値観や考え、希望を書き出して共有しましょう。

どんな小さなことでも構いません。勝手知ったるパートナーと侮るべからず。

新たな発見、意外な価値観や考え、希望を知ることもあるでしょう。

実現不可能そうなことでも、どんどん口に出しましょう!夫婦で協力すれば、意外と簡単に実現できるかも!?

そう言われても、具体的に思いつかない…。

分からないときは、家事・子どもの世話・仕事・自分の時間の4つに分けて考えみて

- 家事に関すること(買い物、食事、洗濯、掃除、名もなき家事)

- 子どもの世話、保育園や学校関係、教育に関すること

- 仕事に関すること

- 自分の趣味に関すること(自分時間がいつどの程度・頻度でほしいか)

Ex.ほた家の場合

- 週1回はおれの作ったご飯を皆で食べよう

- その時に酒を飲みたい

- 職場の飲み会はたまにしかないので、気持ちよく行かせてほしい

- 寝るまえに絵本の習慣をつけたい

- 飲み会は行けばいいけど、子どもを風呂に入れてから行ってほしい

- 毎夜2時間は自分の時間が持ちたい

話し合っていると、夫婦間での不文律や暗黙のルールが出てくるかもしれません。

「今更そんな事書かなくてもお互いやってる」と思うようなことだとしても、メモして明文化しておきましょう。今は当たり前にやれていることでも、将来出来なくなったり、意識しなくなる可能性もあります。

2.「得意」「不得意」「自分が管理したいこと」「相手に任せたいこと」を書き出す

希望が書き出せたあとは、以下の4つをお互いに書き出していきましょう。

- 得意なこと

- 苦手なこと

- 相手に頼みたいこと

- 自分が管理したいこと

まずは相手の得意を列挙します。

得意なことから把握することで、お互いを認め合うプラスの空気感が自然と流れます。

自分や相手の自己肯定感もあがるのでおすすめです。

あまり乗り気でなかった夫も、夫の得意なところを褒めるようにいくつか書き出していると、嬉しかったのか一気に話に乗ってくれました。笑

つぎは不得意なことを列挙です。これは自分の分から挙げていきましょう。

得意は相手の分から、不得意は自分の分から列挙するのか。

たしかに、いきなり他人に自分のダメなところ列挙されたらモヤるかも

さいごに、「自分が管理したいこと」と「相手に任せたいこと」の確認です。

先に得意不得意を洗い出してあるので、多少は挙げやすくなっているはずです。

夫も妻もお互いに人間なので、得意な部分・苦手な部分があります。

相手の苦手な部分を出来るように言うよりも、お互いに得意な部分でがんばり、苦手な部分は相手がフォローする方針のほうが、結局はストレスが減りうまく回ることが多いです。

お互いにフォローしあえそうか、お互いに苦手なことはないかを考えてみましょう。

Ex.ほた家の場合

- 得意:早起き、料理、子どもに辛抱強く付き合える、世の中の仕組みについて私より詳しい

- 不得意:夜ふかし、体力がない、時間の管理、飽きっぽい

- 自分が管理したい:家にあるガシェット関係、週末は時間をかけて夕飯作りたい

- 相手に任せたい:教育の主導権、服選び

- 得意:夜ふかし、時短&効率化、並列処理、時短料理、収納整理、物品管理

- 不得意:早起き、マネーリテラシーに欠ける、家庭内でのアンガーマネージメント

- 自分が管理したい:キッチン周りの整理整頓、家の使いやすく見栄えの良い収納整理術

- 相手に任せたい:保育園の送り、子の病院受診

※うちのケースだと、お互いの得手不得手をお互いがカバーできそうだが、夫が朝食作りをのんびりする&私が起きれない日は朝バタつくのが問題だという結論になりました。

ちなみに「時間管理」「料理」など、生活を送るうえで重要な部分がお互いに苦手だ、というケースもあります。

その場合はどうすればお互いの負担感が平等になるか、話し合いましょう。

3.家庭内でのルールをやんわり決める

いままでの話し合いの中で、揉めそうだな〜と感じた部分に関して対策を立てる必要があります。

そこで、家庭内でのルールをやんわりと決めてしまいましょう。

- 「おつかれ」「ありがとう」「ごめん」をどんな小さなことでもお互いに言いあう。子どもにも同様

- 細かいことも密に連絡を取り合う。毎日の帰宅予定時間、子どもにも今日どんなことがあったのか聞くなど

- 子どもの変化で気付いたことは毎日口に出しあう

Ex.ほた家の場合(上記に追加して)

- 大人1人子1人の割合で風呂に入れる(大人1人で子どもを2人入れるよりも一番効率がいい)

- テレビは時間を決めてから見る

家庭内ルールというと厳しい規制のような印象を受けますが、夫婦間のやんわりとしたルールでいいです。

できれば前向きな気持ちになれるものがいいですね。

「◯◯しない」などという否定表現を使わない

ルールを守った結果得られる効果まで文言に入れる

などがオススメです。

「既読スルーしない」ではなく「感謝・労いの気持ちを入れるやりとりをして、LINEを良い雰囲気にする」など

取り決めたルールは、思うように守れないときがあっても大丈夫です。ルールを守った結果、どんなふうになりたいのか、未来像に近づけているかどうかが重要です。もし不都合があるようなら臨機応変かつ柔軟に変えていきましょう。

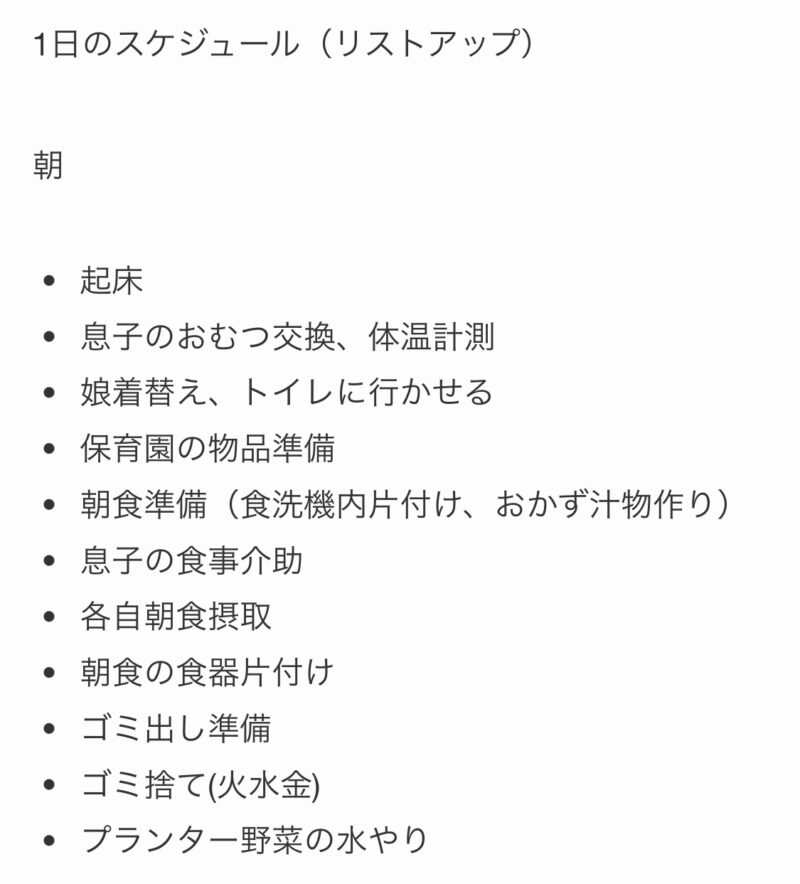

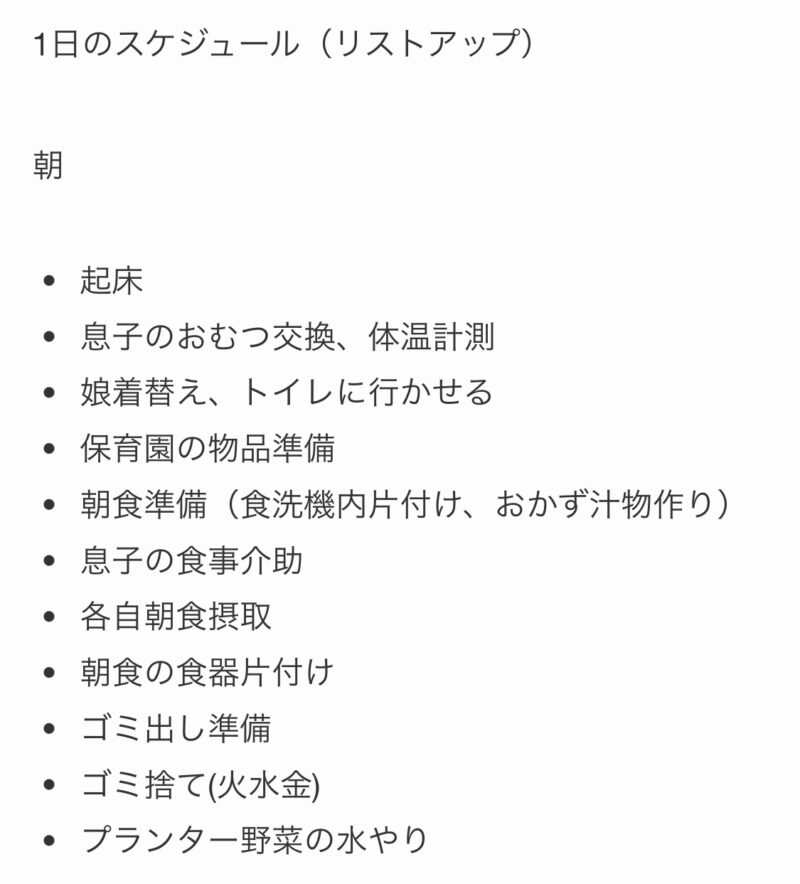

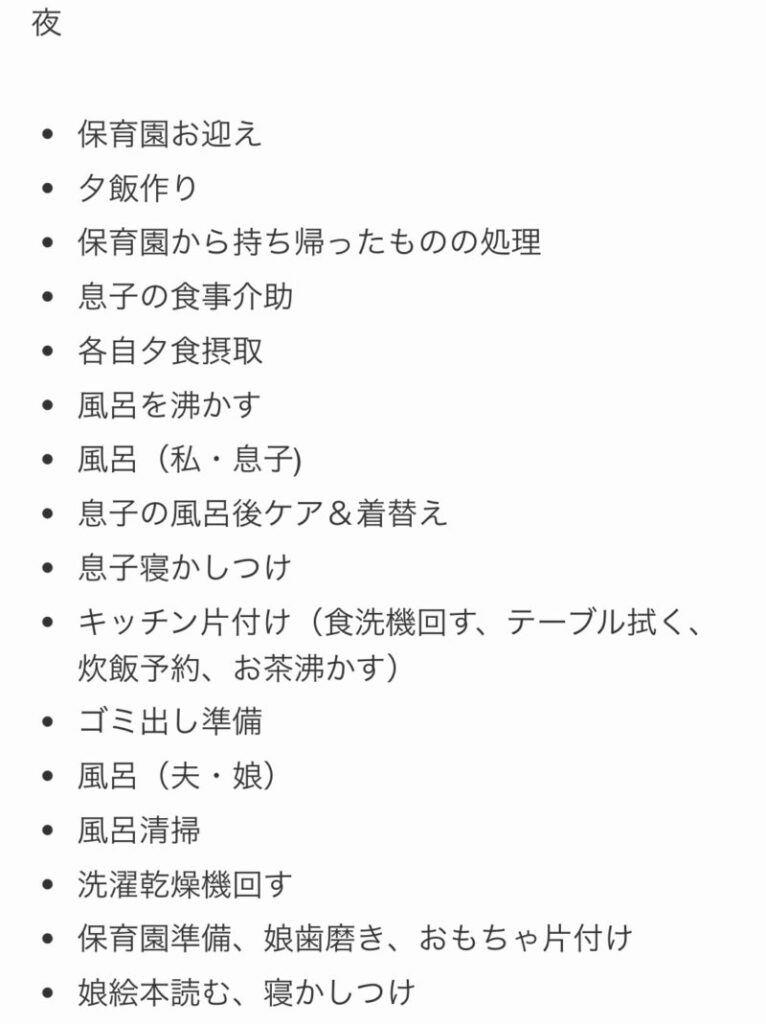

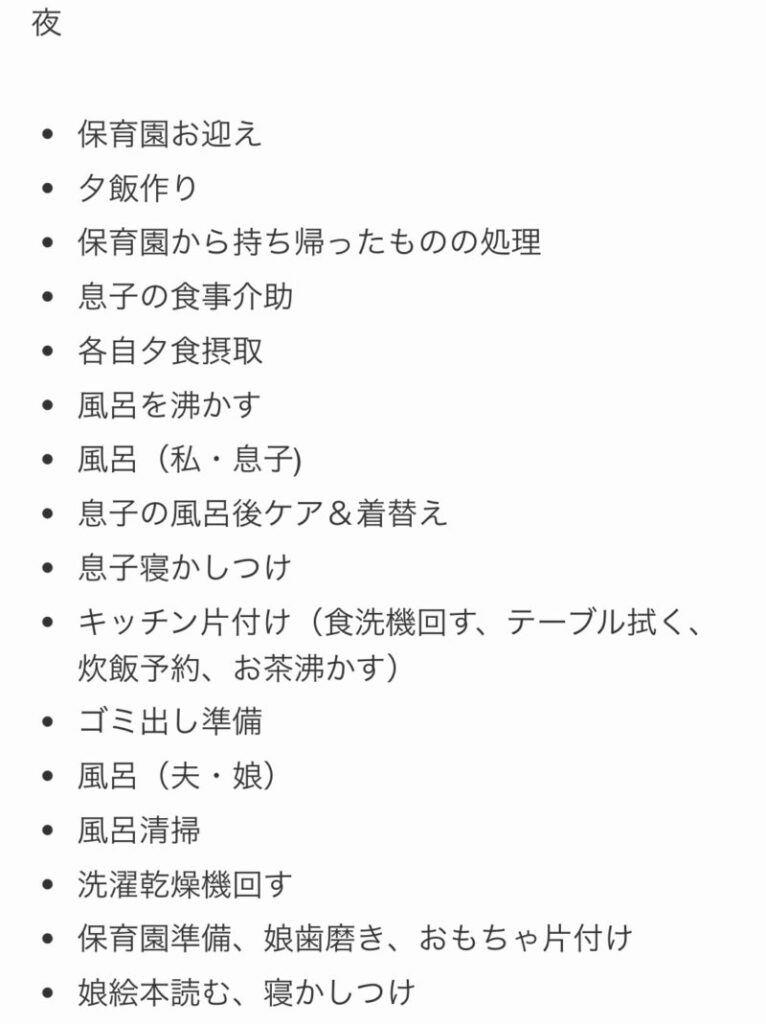

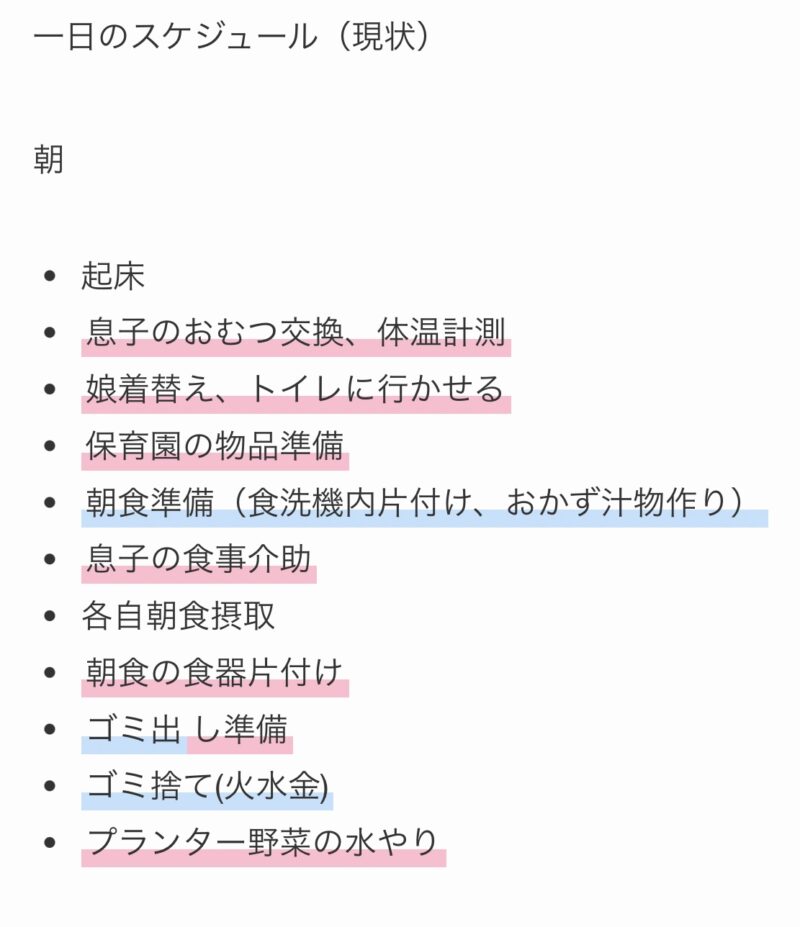

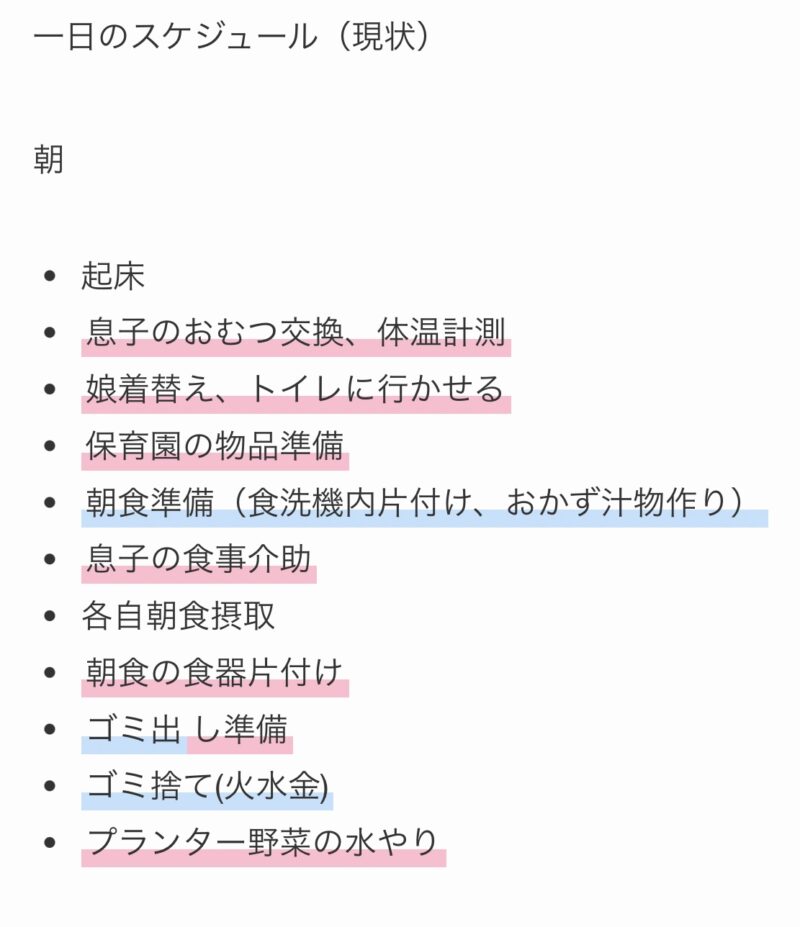

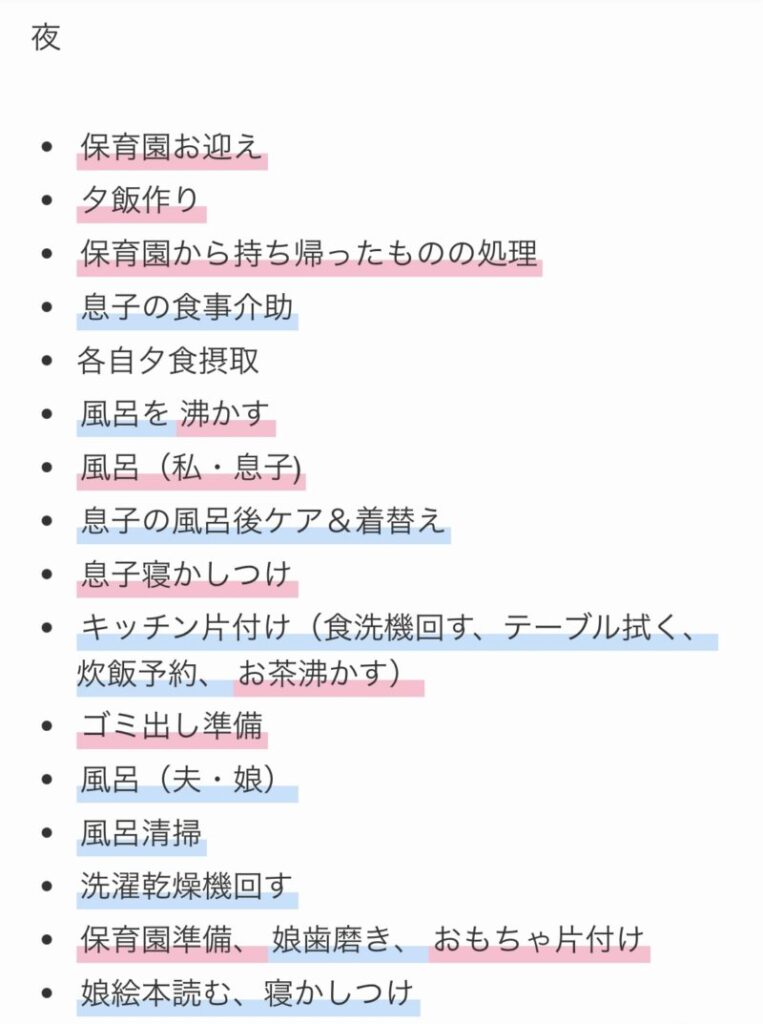

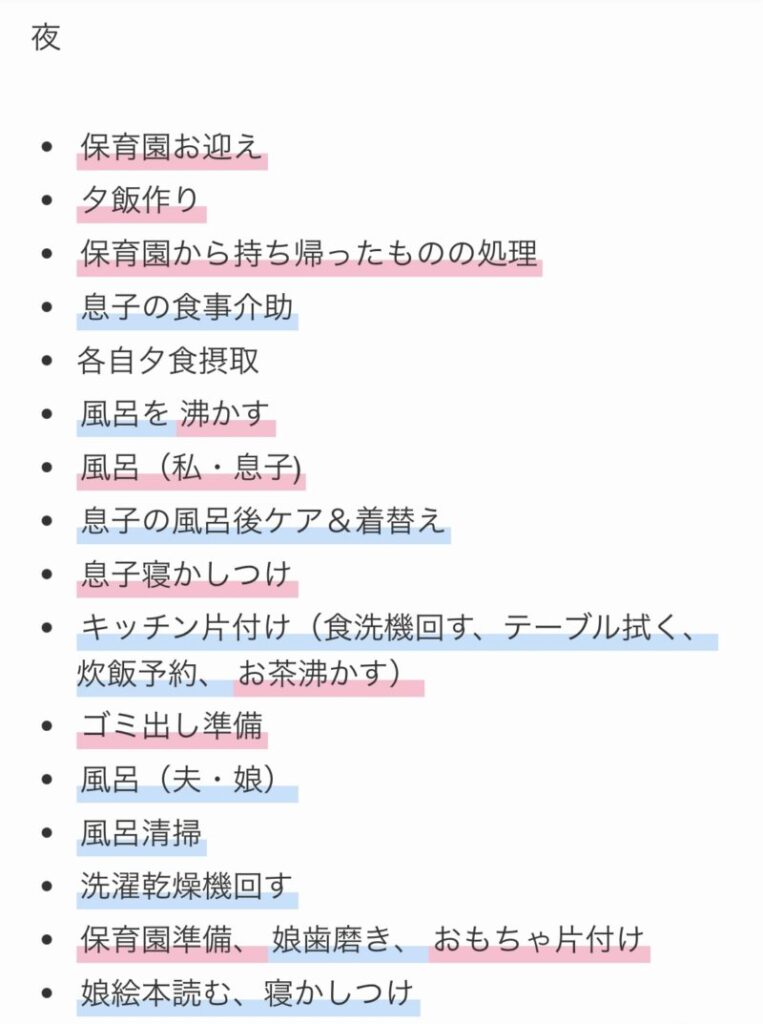

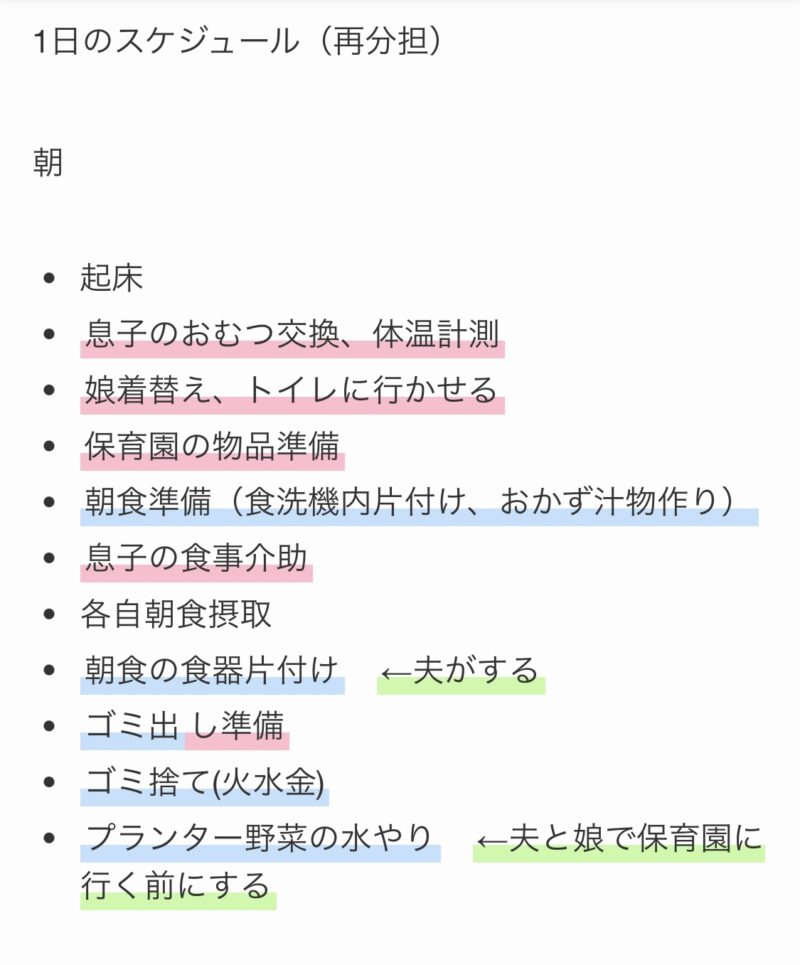

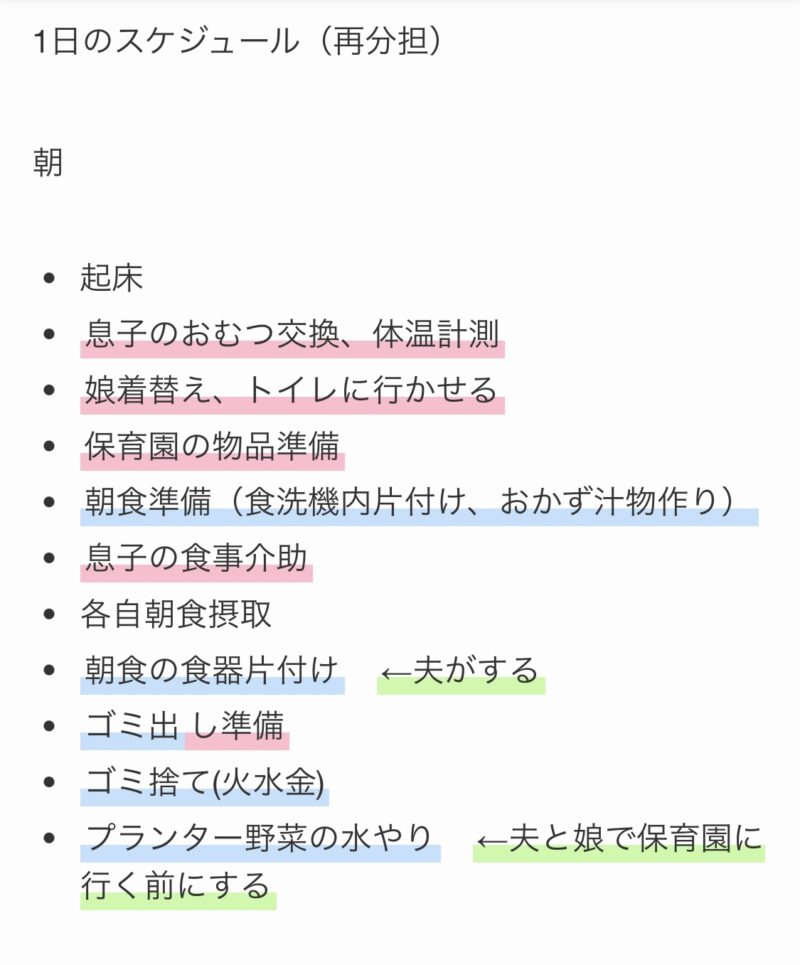

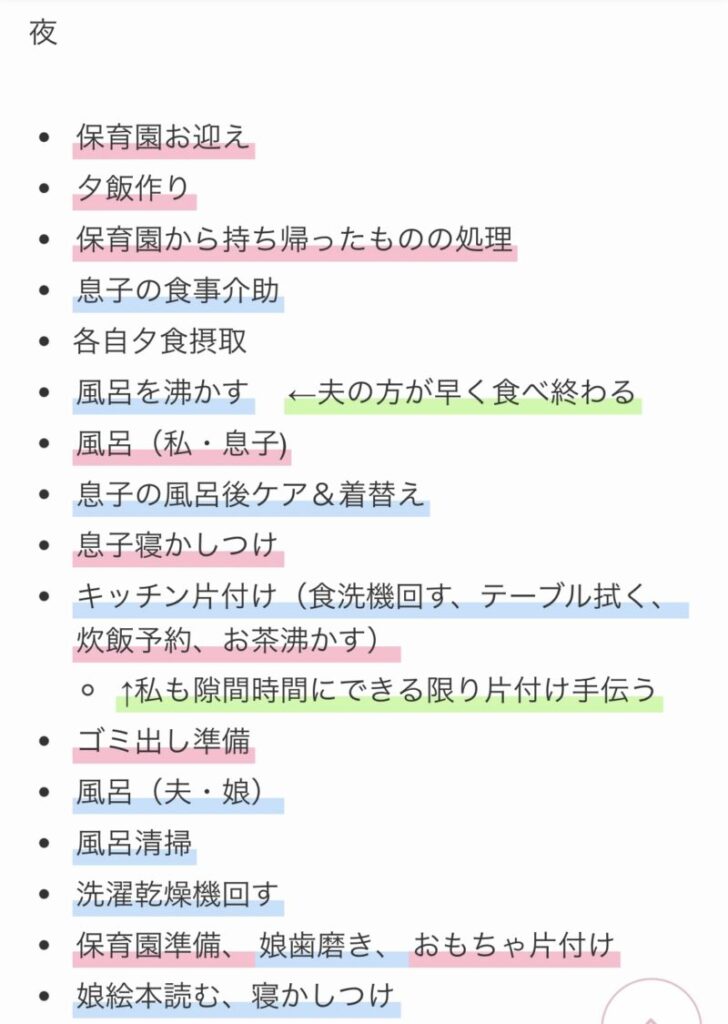

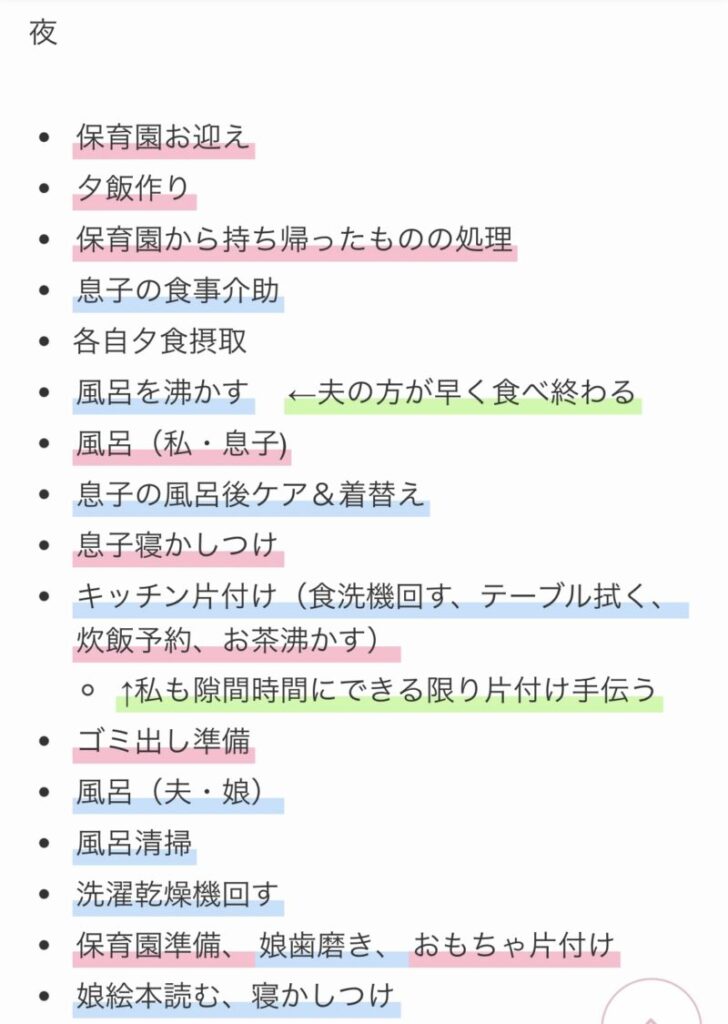

4.一日のタスクを書き出す

一日のタスクを、できるだけ時系列順に細かく洗い出しましょう。

時間で決まっていない毎日のタスク、ゴミ出しなど曜日ごとのタスク、数日に一度のタスクも可能な範囲で書き出します。

あまり悩まず、さくさくっとリストアップしてみよう。あとで追加修正できるから気楽に。

Ex.ほた家の場合(4歳10ヶ月娘・1歳1ヶ月息子)

こうしてみると、毎日小さなタスクをたくさんこなしてるんだなぁ

でも、ここに書いてないことも絶対たくさんある……。

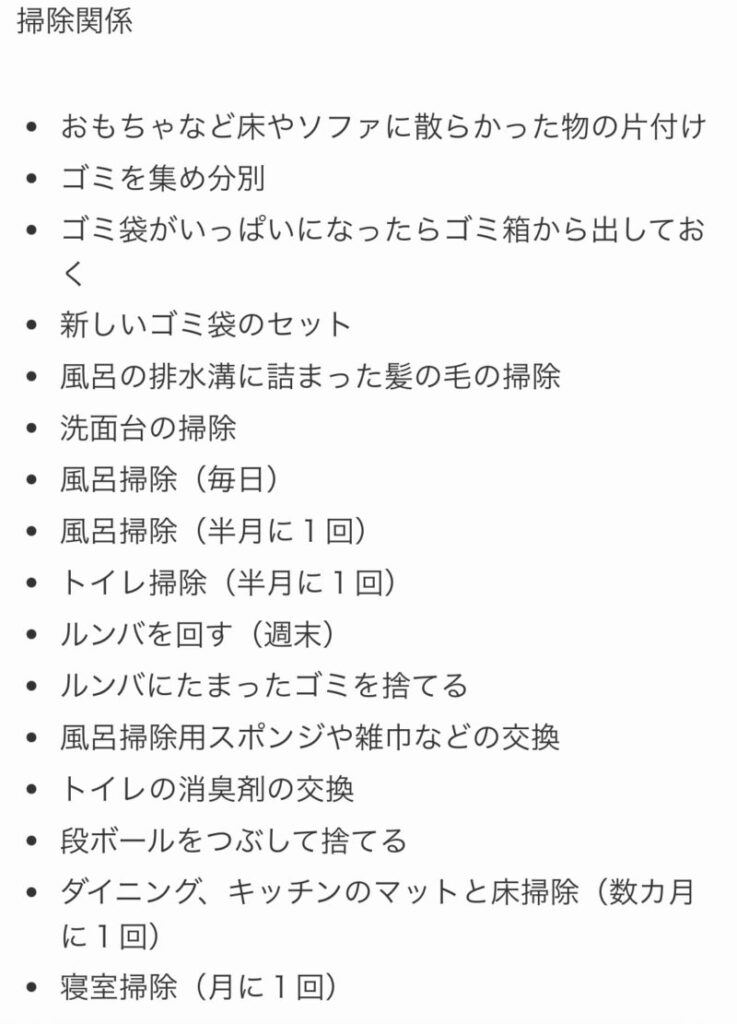

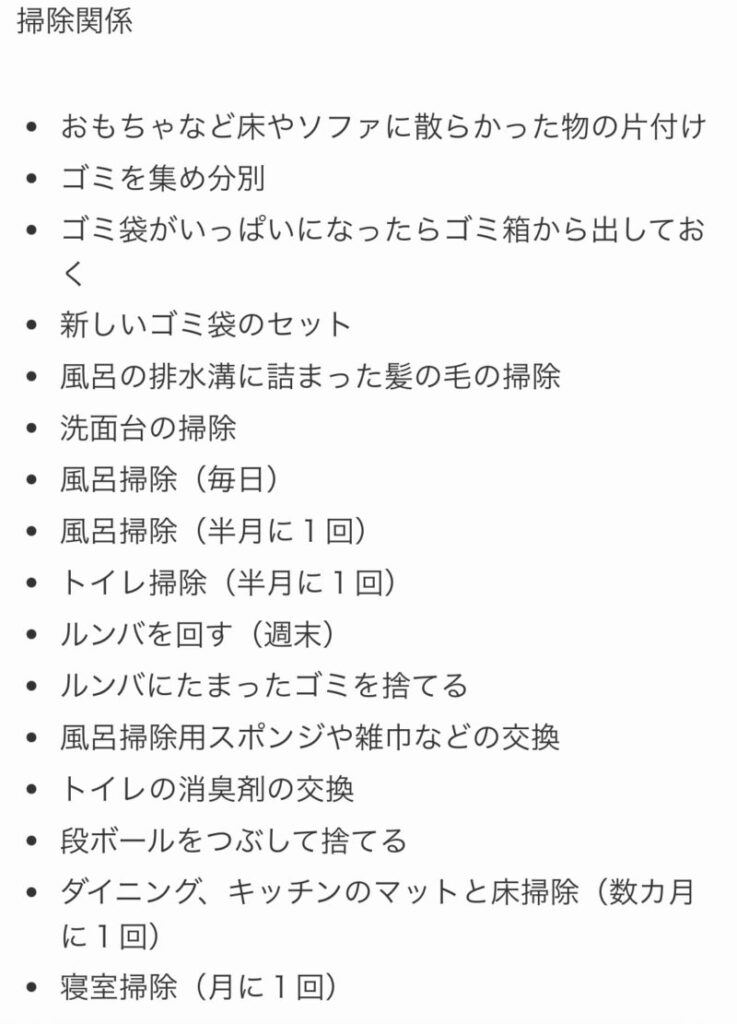

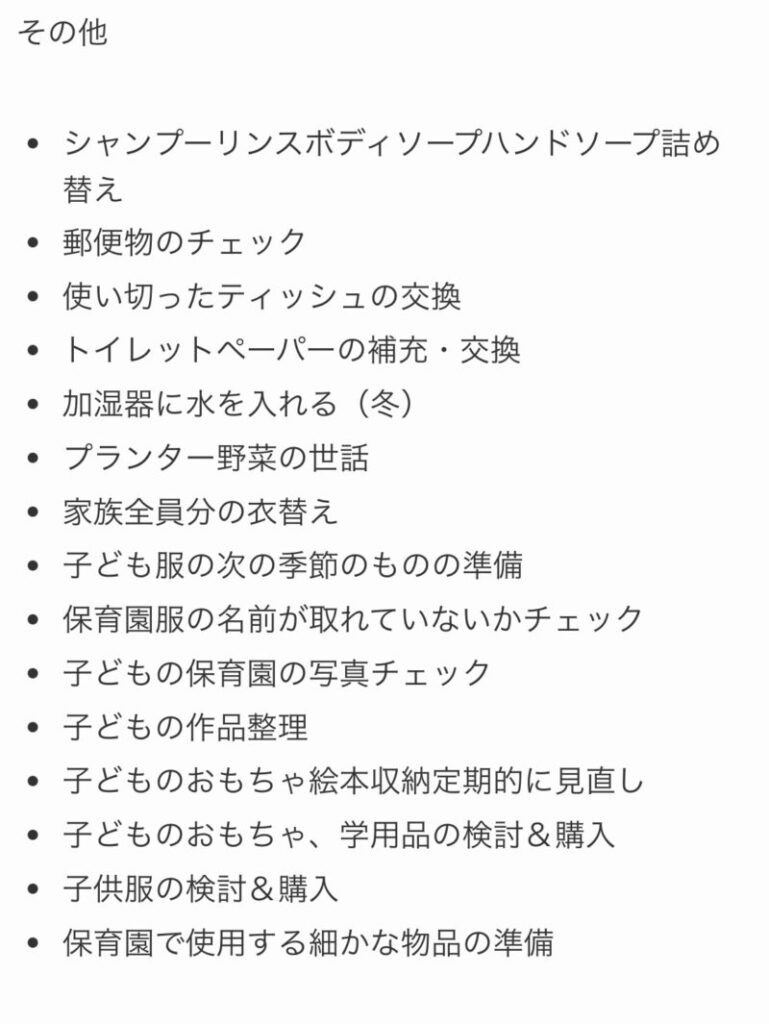

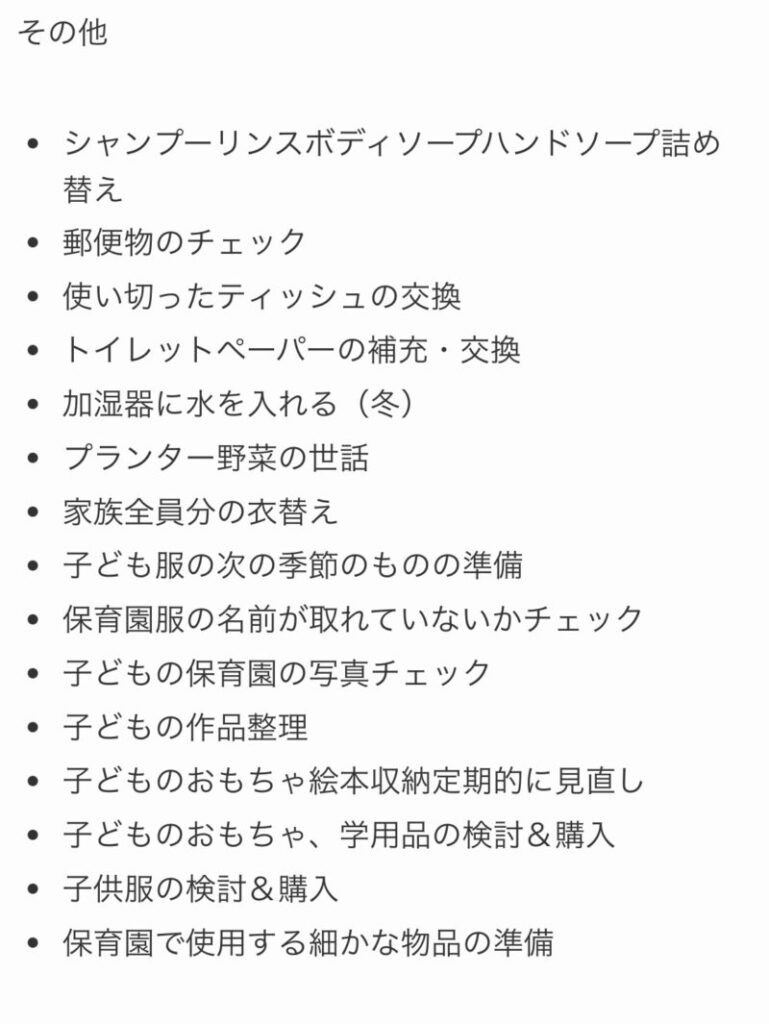

5.名もなき家事をチェックする

名もなき家事とは家事と名前のつかない、細かすぎる家事のことです。

子ども服の裏返しを直してから洗濯カゴに入れなおす、とかね

家事・育児を夫婦間で分担しても「結局負担感がずっとある」と感じる人が多いです。この原因の一つが、いわゆる「名もなき家事」です。スケジュールをリストアップしたあとは、名もなき家事をチェックしましょう。

検索エンジンで「名もなき家事」と検索をかけると、細かい項目がいろんなサイトで紹介されています。それらを参考に自分の家庭に合うものを取り入れ、不要項目の削除、必要項目の追加を行い、自宅用にカスタマイズしましょう。

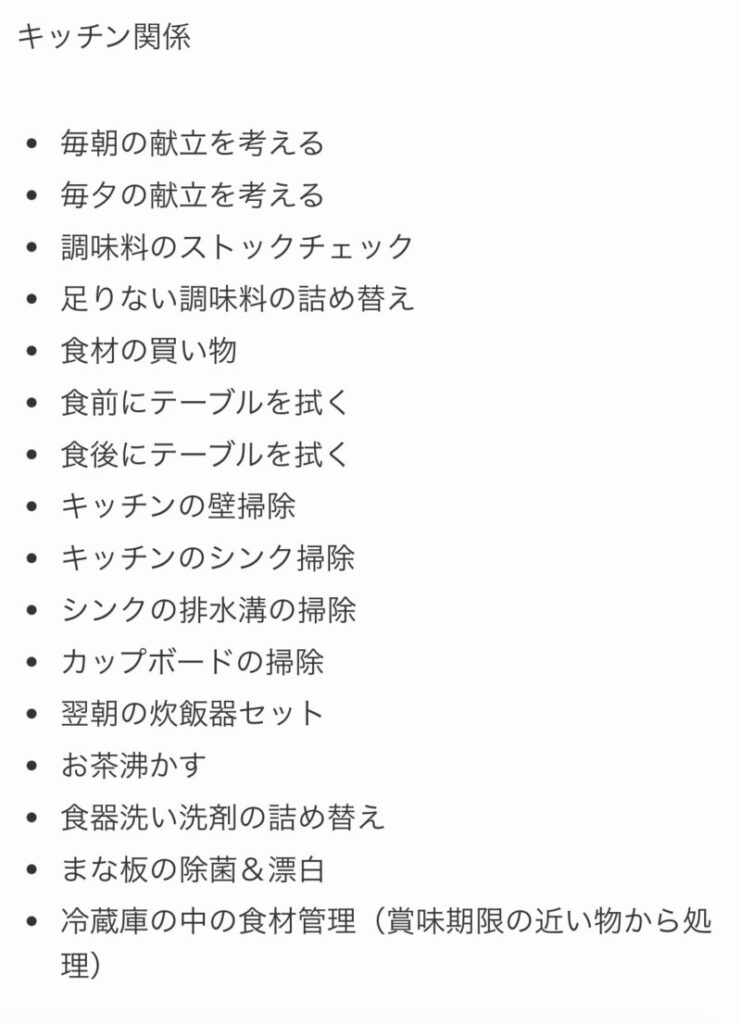

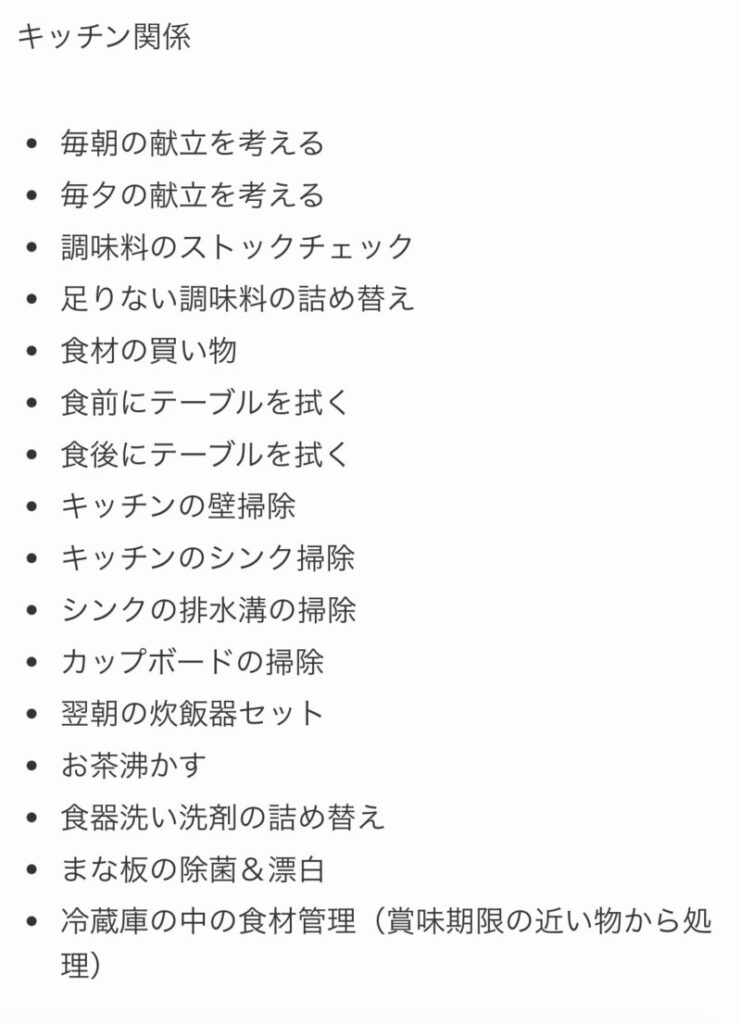

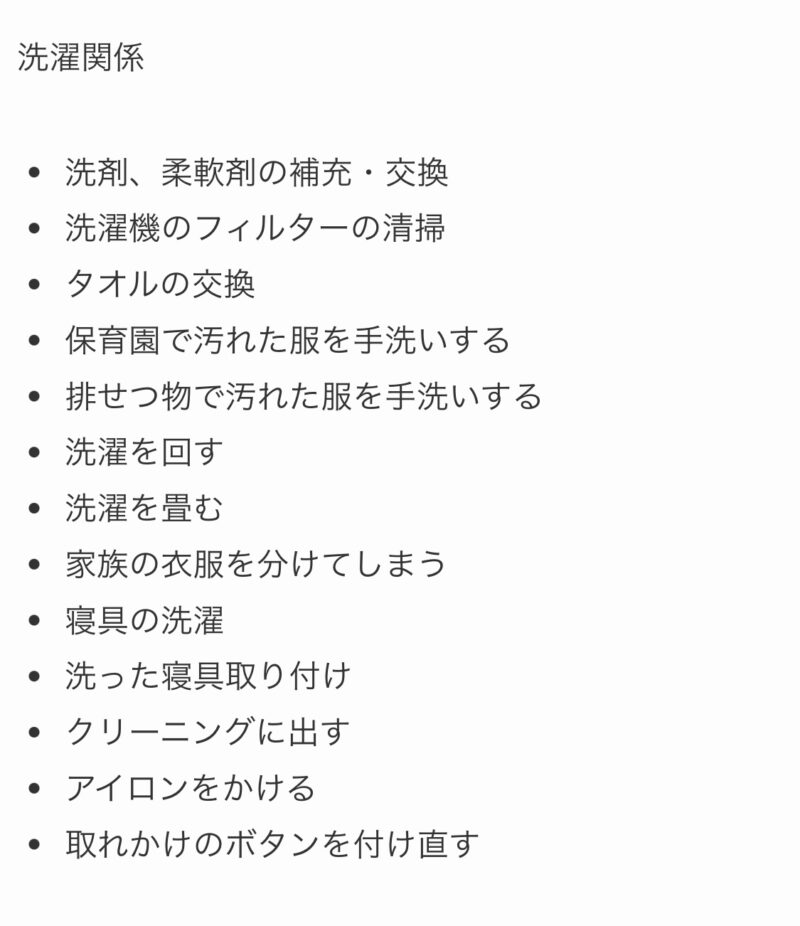

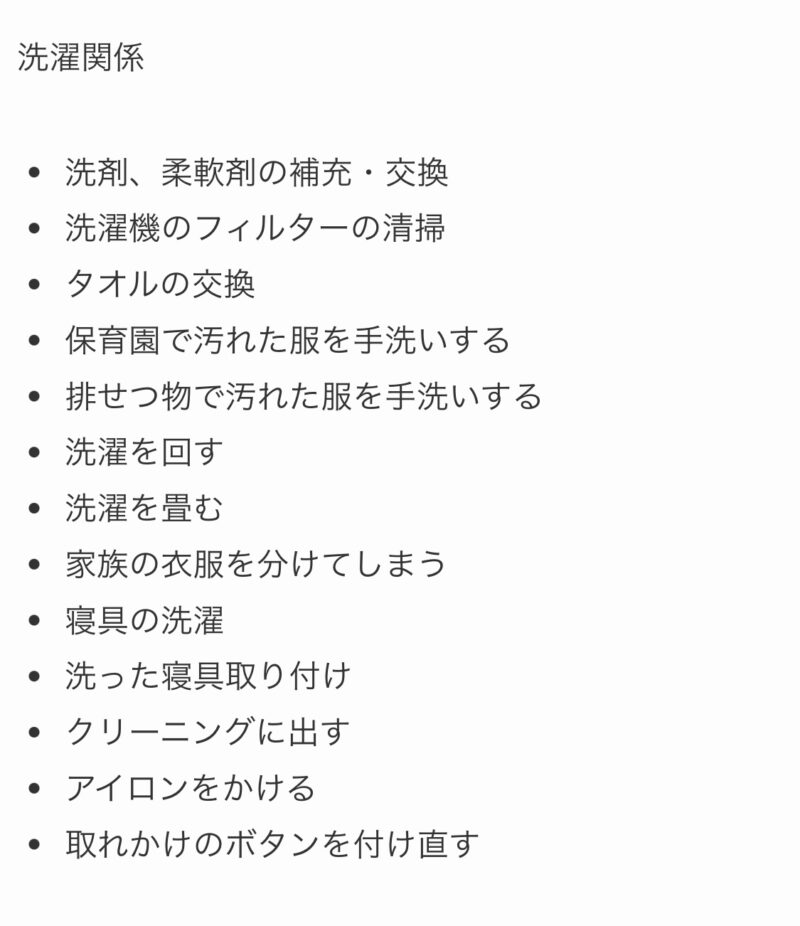

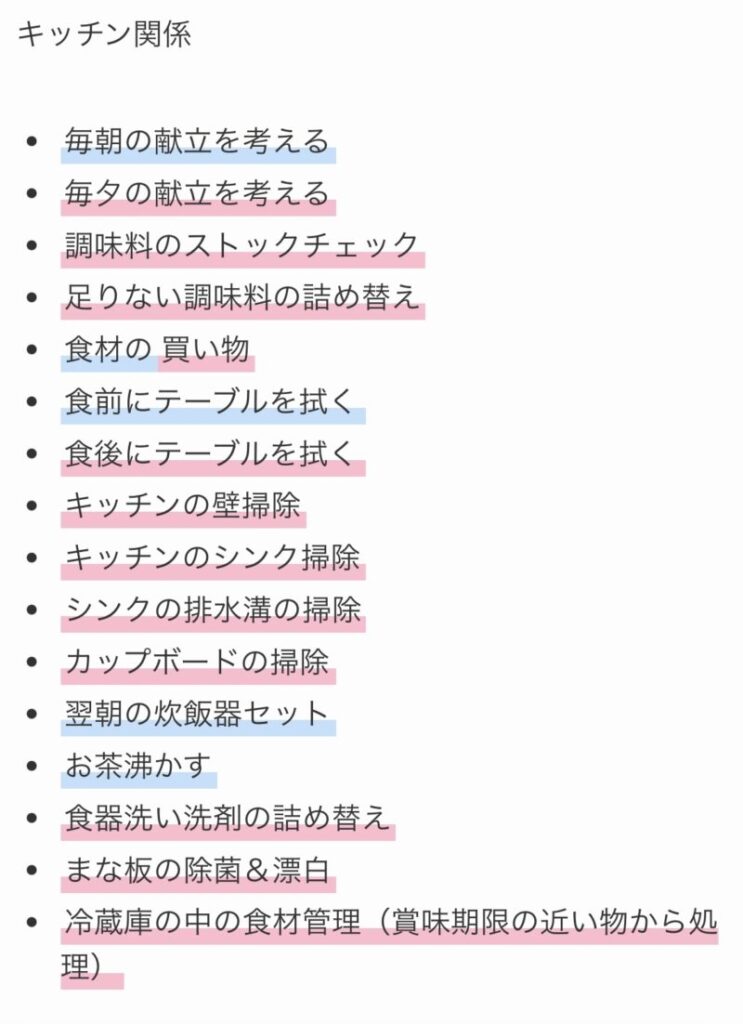

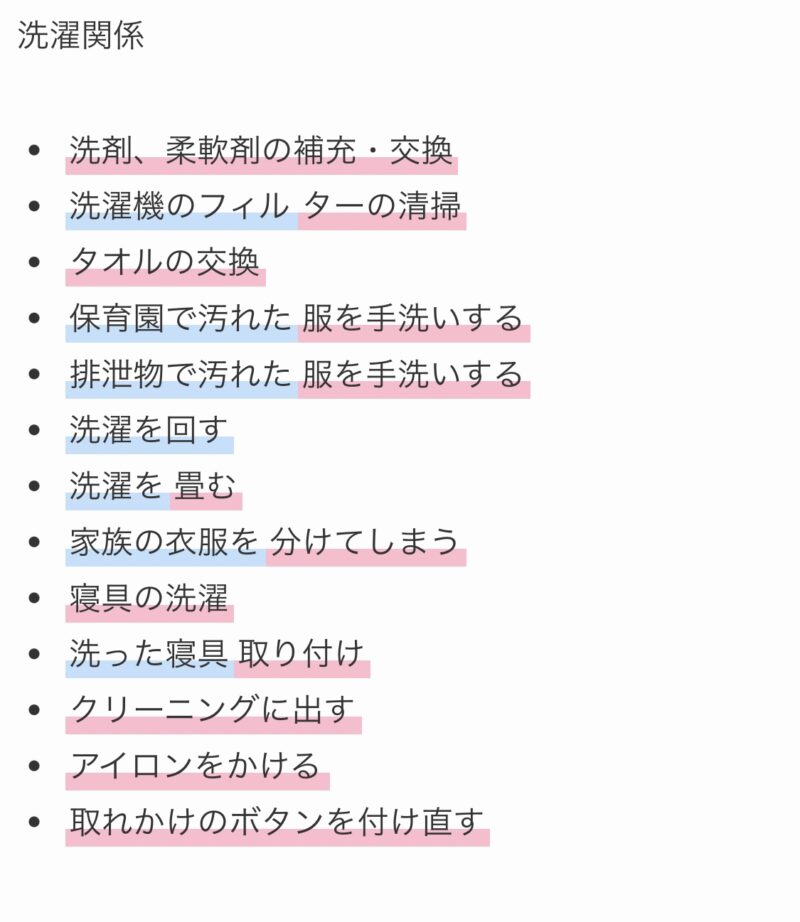

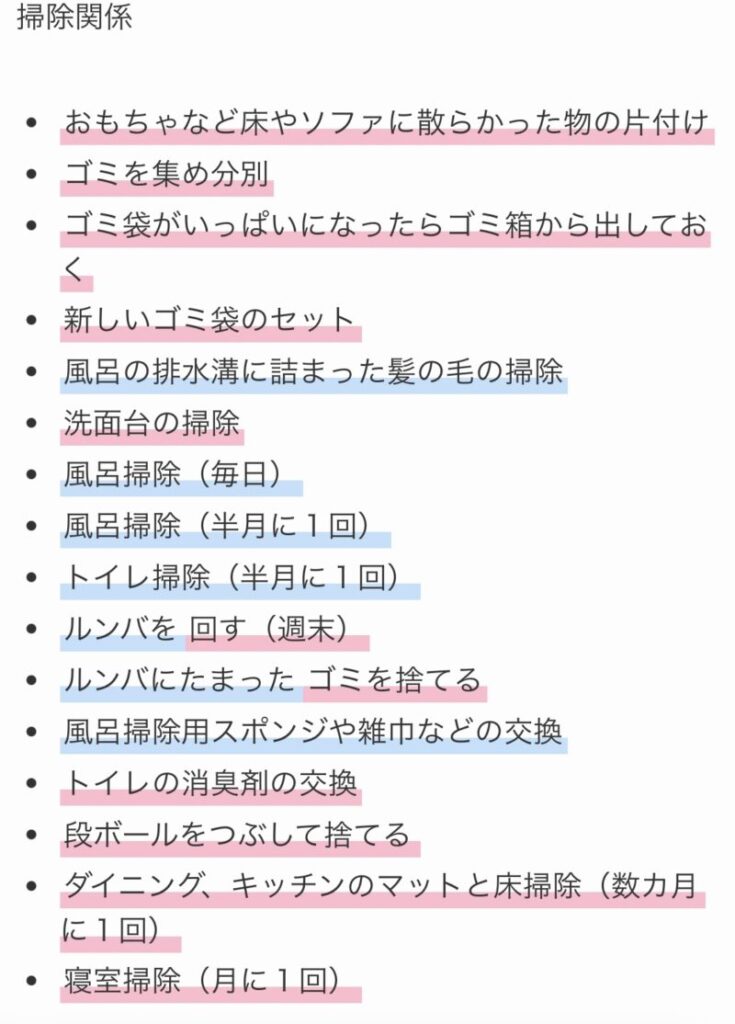

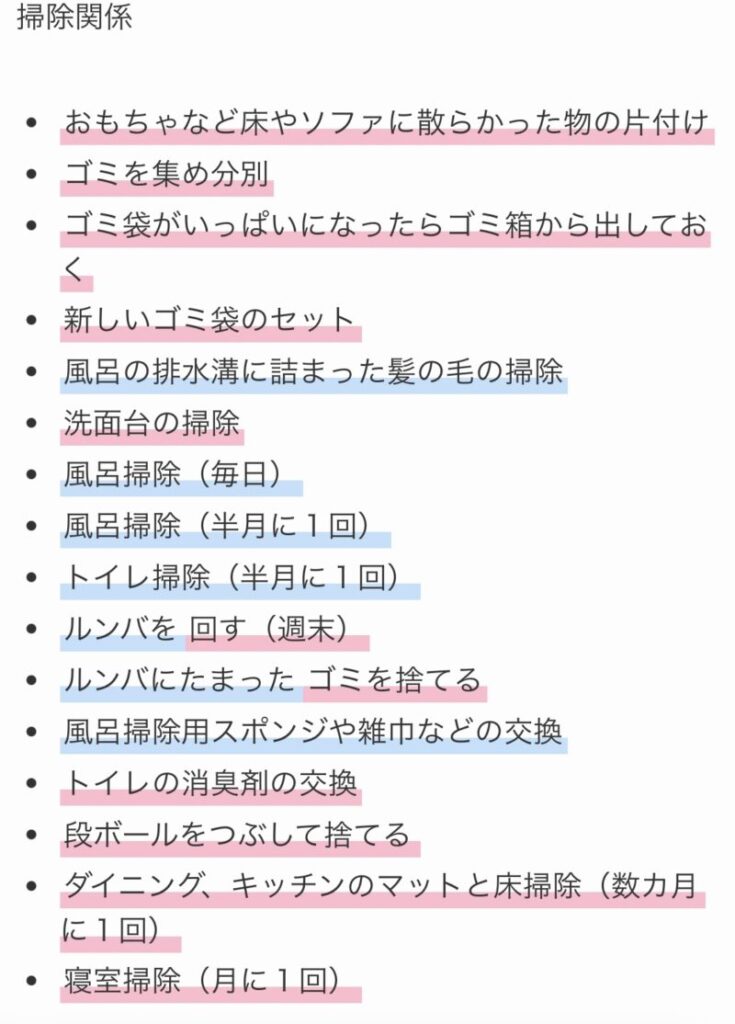

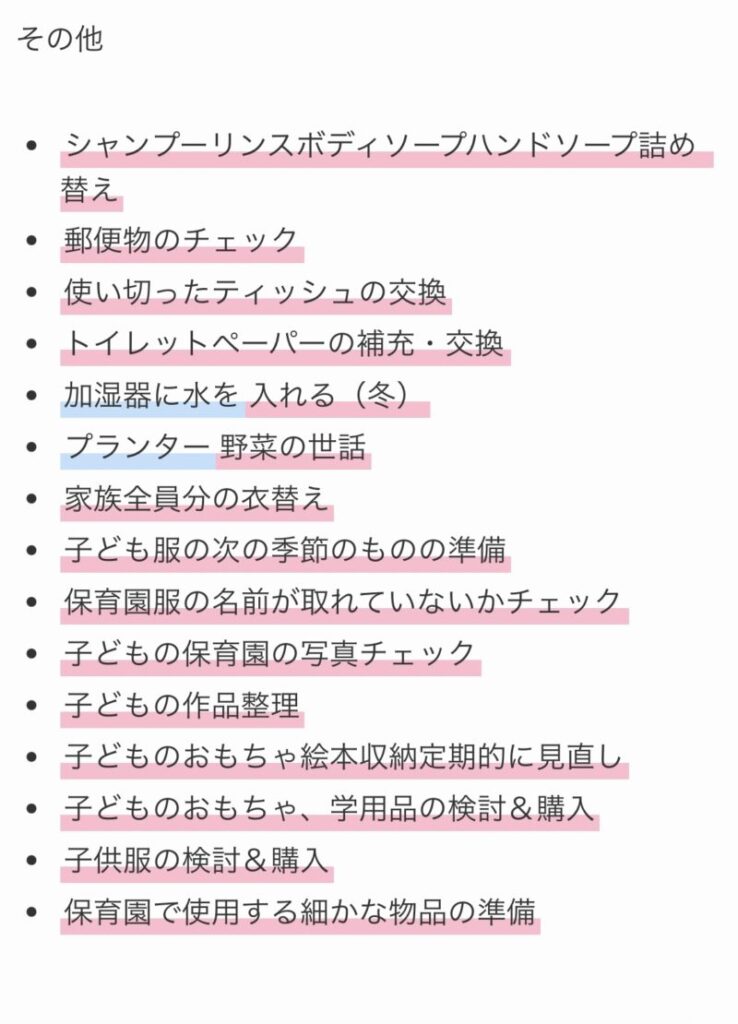

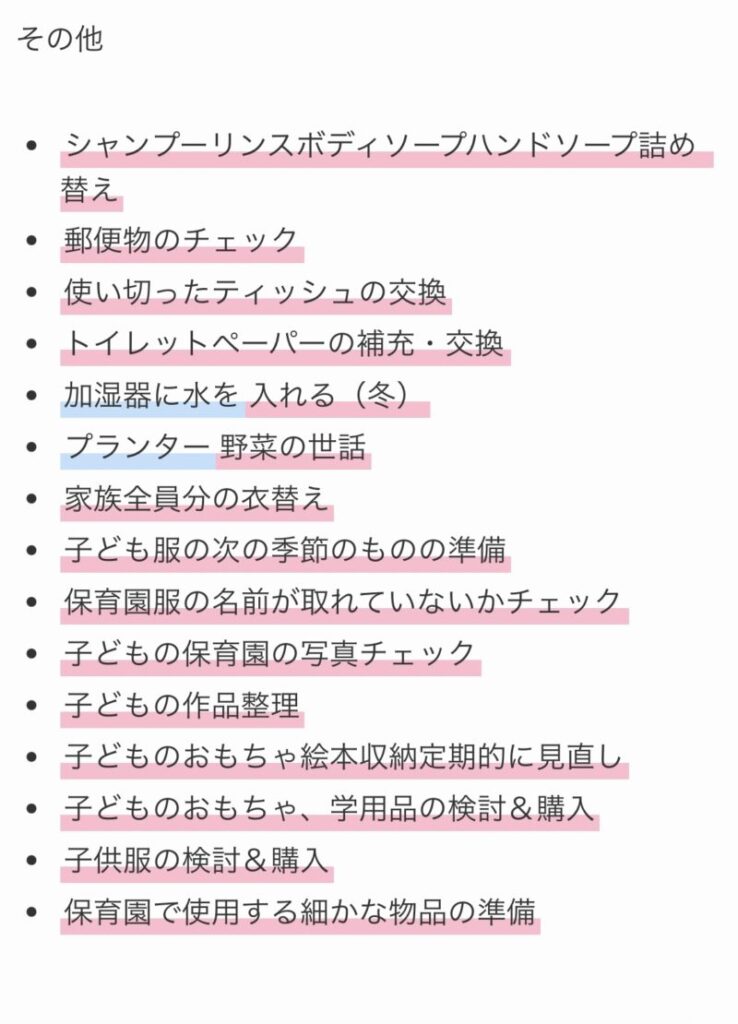

Ex.ほた家の場合

参考URL:伊達市HP https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/11/56408.htm

うわ、多っ

頻度の多いものや時間がかかるものをピックアップしたけど、本当はまだあるよ。

6.分担の現状把握、不要な家事排除、再分担する

1.現状どちらがしているか把握

先程リストアップした「一日のタスク」「名もなき家事リスト」をそれぞれ用意します。

カラーマーカーを2色用意し、現状夫と妻のどちらがしているかを色でマーキングしていきます。

どちらもしている場合は、割合の多い方かもしくは両方塗りましょう。

Ex.ほた家の場合

「一日のタスク」

「名もなき家事リスト」

うちの場合は、見えない家事は自分しかしていなかったこと、夫がしているものもほとんどは私が頼んでしていた(結局管理は私で、夫自身は受け身)ということに気づけました。

家事分担をしているつもりでも、見えない家事は妻しかしていなくて結局は妻の負担が重い。

そのことに夫も妻自身すらも気づいていない。

そんな家庭も多いかもしれません。

2.スケジュールやタスク、名もなき家事を少しでも楽に出来ないか考える

マーカーを引いたあとは、リストを眺めながら少しでも楽に出来ないか?という視点を持って改善策を考えてみましょう。

これまでの話し合いや日々の生活のなかで、気付いたことがきっとあるはずです。

そうは言っても、全部やらなきゃいけない事ばっかりだし……

意外とそうでもないかも?「すべき」思考にとらわれないでね

解決の糸口のキーワードは以下の4つです。

- (1)あきらめる(やらない)(妥協)

- (2)任せる

- (3)効率化

- (4)ルーチン業務に落とし込む

(1)あきらめる(やらない)(妥協)

この家事は、このアクションは本当に必要なのか?をとことん突き詰めて考えてみましょう。

- おもちゃの片付けを、毎食前から寝る前1回だけにした

→家族に片付けるよう声かけする回数が減った - 洗濯乾燥機後で乾いた服をたたむ:その都度から2,3日に1回(山積みになっていてもOK!)にした

→ちゃんと毎日たたまなきゃという使命感が減った。ときどき夜に弟や友人と電話するので、洗濯物をたたみながら会話することで時間の有効活用ができている。 - 裏返しの洗濯物は裏返しのまま片付ける

→本人が着る時に本人に直させることで、裏返して入れるなと何回も言う必要がなくなった。

諦めや妥協は悪いことではありません。

「やらなきゃ」という気持ちを手放すことで、ストレスから解放されることもあります。

(2)任せる

任せ先は主に3つです。

- パートナーや子ども

- 時短家電

- 外注

パートナーや子どもに任せる

まずはパートナーや子どもに任せられることを1つ2つ決めて、任せてしまいましょう。

パートナーには、可能であれば「これを相手がやってくれたらすごく助かる」と思うこと(リターンの大きいもの)を1つに絞り提案できると楽に良いです。

- 私→夫:朝ごはんを作るついでに簡単な弁当も作ってほしい

- 夫→私:ゴミ出しの日を忘れて翌朝バタつくので、前日の夜にゴミ袋をまとめておいてほしい

しばらくしてみて「やっぱり続かなそう」となれば、変えても構いません。◯◯するくらいなら、△△するほうが楽、という発見もあるかもしれません。2人でチャレンジと検討を重ねることが大切です。

子どもには、月齢や能力や気性に合った出来そうなことを任せてみましょう。

- 玄関先で育てているプランター野菜の水やりを保育園に行く前にする

- 保育園から帰ってきたら水筒と箸とコップを流し場に出す

- 自発的に夕飯前にトイレに行く

最初はできなくても、忘れていても、「これはあなたの役割だよ」という認識が持てるように穏やかに声かけをします。出来たら「ありがとう、助かったよ」と感謝の言葉を伝えます。

毎日声かけをして感謝の言葉を伝えていれば、習慣化にどんどん近づきます。

人間は4歳頃から規律やルールという概念を理解します。4歳娘もすこしずつ自発的に行動出来るようになったり、やり忘れに自分から気付けるようになりました

時短家電に任せる

洗濯乾燥機、食器乾燥機、お掃除ロボット、ホットクックなど、頼れる家電には頼ってしまいましょう。

ホットクックは正確には時短家電ではないですが、キッチンにずっと立っていなくても良いので子どもとの時間を生み出す家電としてとても重宝しています。

外注する

宅食サービスやミールキットやネットスーパー、外食・スーパーの惣菜・冷凍食品なども立派な外注です。

「若い頃は金がない。子育て世代は時間がない。年をとると健康がない(要約)」というのは、インターネット上でたまに紹介されている言葉です。若い頃の感覚のままでいると「時間をお金で買う」という行為に慣れない人もいるかもしれませんが、子育て世代は時間をお金で買うべき世代とも言えます。

私もコープ宅配やOisixなどいろいろ試していました!

(3)効率化

先程の時短家電も効率化に入りますが、ここではアナログかつ即効性のある方法を3つ紹介します。

- 動線を短くする

- まとめる

- 表示する

動線を短くする

「行ったり来たりしているなぁ」と感じることがあれば見直すチャンスです。

入浴後の子どものケア用品の用意忘れが多い→脱衣所にも子どものおむつ&保湿剤コーナーを作るなど、動線を短くする工夫を重ねていきましょう。

まとめる

使うタイミングが同じものは、たとえジャンルが違っていてもまとめて収納しましょう。

オススメの見直しポイントは冷蔵庫内です。朝食時によく使うセット、子どものデザートセット、冷凍庫のお味噌汁の具セットなど、使うタイミングが同じ物はまとめてしまいましょう。

表示する

いわゆる「見える化」です。どこに何があるかを収納BOXに書くことで、自分以外の家族も迷わなくて済みます。

「物の場所を家族にいちいち聞かれなくて済む」「自分で片付けてくれる」など、嬉しい効果もあります。

キングジムのテプラPROがBluetooth機能でスマホから気軽に印刷できるのでオススメです!出しっぱなしにしてもかわいい◎

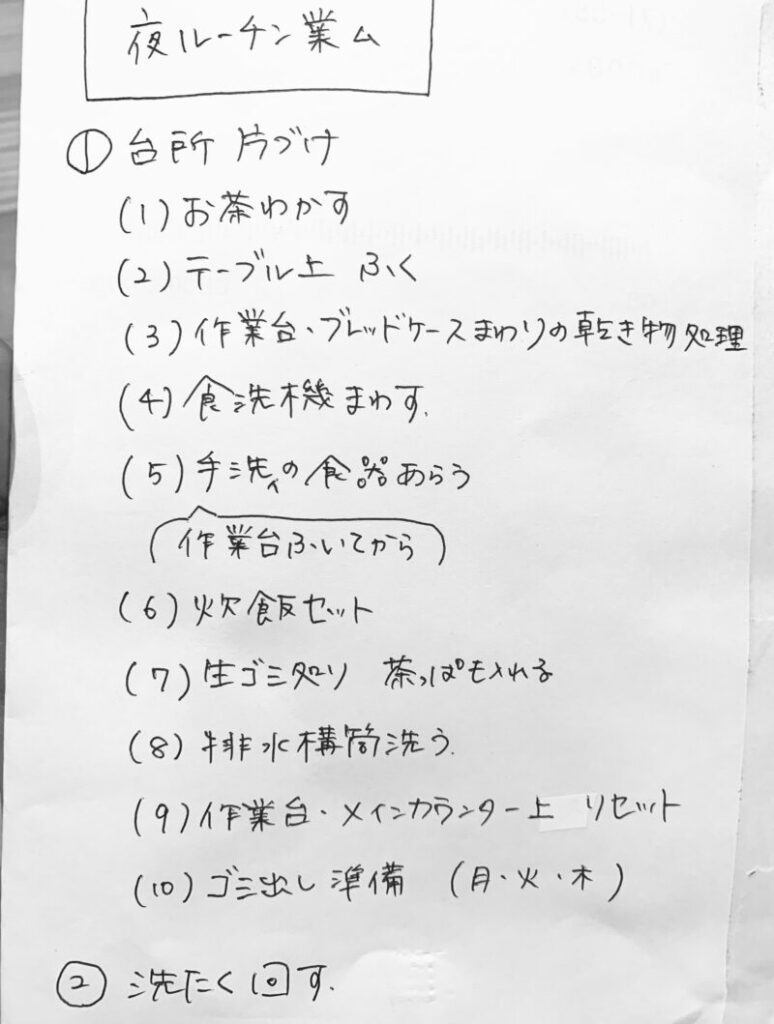

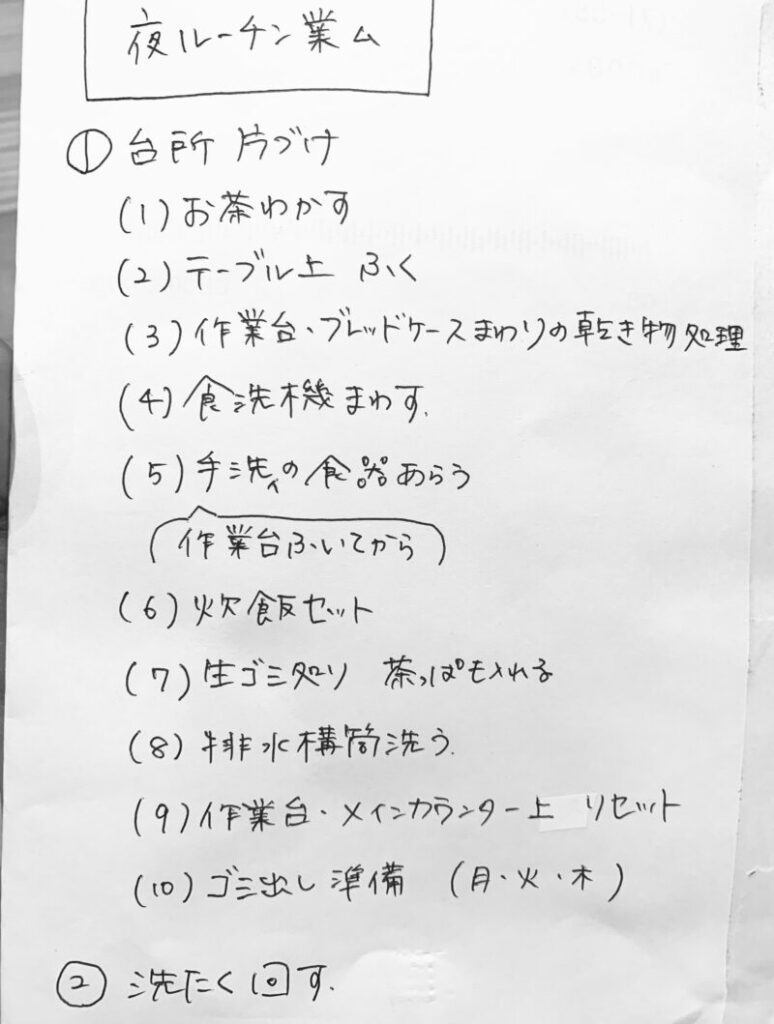

(4)ルーチン業務に落とし込む

ルーチン業務化も時短テクのひとつです。

食後のキッチンリセット手順、洗濯機を回す時の確認手順など、ある程度決まり切ったものは効率を考えたうえでルーチン業務に落としこみましょう!

うちでは「夜の夕飯の片付け」をルーチン業務化してみました。

EX.ほた家の場合

キッチンでのルーチン作業を効率的な順番をつくり、番号を割り振り、そのとおりに動きます。

慣れるまでは手間ですが、だんだんと「まず◯◯をする、次に〇〇」と手や身体が覚えてきます。

また手順化することで、普段その作業をしないパートナーが取り組む際にもやるべきことが漏れなくできますし、効率よく動けます。

夫も「この手順通りに動くとムダがない」と言っていました。これをもとに動きかたを自分なりにカスタマイズしているようです

3.負担がかたよらないよう再分担する

最後に行うのは再分担です。

今まで負担に感じていたこと、話し合いのなかで「負担が大きいのでここは相手に任せたい」「これは相手でなく自分がしたほうがよさそう」と思ったこと、なんでも良いので意見を出し合いながら再分担します。

Ex.ほた家の場合

「どっちが」or「どの条件を満たすほうが」するかを決めておく

どっちがというのは、夫か妻か。

どの条件を満たすほうが、というのは「最後に風呂に上がったひと」など

特定の条件を満たすほう

ということです。

ここの負担が大きいな、と思う箇所から見直してみましょう。

「夫」が、夕飯の片付けとゴミ出し準備をする

「お風呂に最後に入った人」が、お風呂掃除をする

みたいな感じか

夜勤や遅出・早出などの変則勤務の日も考え方はおなじ

シフト制で働いている人は、変則勤務日にどう動くかも考えておくと安心です。

やることはこれまでと一緒です。

- 変則勤務日のタスク、名もなき家事を洗い出す

- どうすれば楽出来るかを考える

- 再分担を考慮

全部書くと大変なので、変則勤務日だけ違っている部分のチェックだけでも大丈夫です。

口頭で良いので、問題になっている部分をどう解決するか話し合いましょう。

相手が担当のタスクでも、自分がいつでも代われるようにしておく

「自分しかできない」「自分しかしない」という日常的なタスクは、ストレスのひとつです。

家事育児を分担制にをするにしても、いつでもお互いに代われるようにしておくと生活が円滑に進みます。

体調不良でご飯が作れない、トイレの掃除をしたいのに担当の夫が出張で不在など、予定外のトラブルは日常茶飯事です

- 妻しかご飯が作れないなら、夫は「コレなら作れる」というものを何か1つでも練習しておく

- トイレ掃除が夫の担当なら、妻はやりかたを聞いておく

自分が出来ない家事がないか?という視点を持ち、

今一度手元の家事育児リストや名もなき家事リストを見直してみましょう。

7.実行・評価・改善をくりかえす

家事分担表が出来上がったあとは、ひたすら実行あるのみです。

そして実行を繰り返しているうちに、必ずうまく行かない部分や負担感、取り決めたとおりに進まないことが出てきます。

ここからが勝負どころです!

その「うまく行かない部分、負担に感じる部分、取り決めたとおりに進まない部分」をどう修正するかを考えてみましょう。

話し合いは1回だけで終わるものではなく、今後も繰り返しおこなっていくものです。

繰り返し話し合いって、そんな何度も時間とれないよぉ

気負わなくても、雑談レベルで大丈夫。「6時半起きはムリ」「それなら6時45分にしよう。そのかわり朝食の味噌汁の具は冷凍のストック中心にするか」など、パートナーとの会話を増やす感覚で十分だよ

Ex.ほた家の場合

- 問題:翌朝の主食を前日夜に決めていたが、毎晩悩むのが面倒

- 改善策:平日は米、休日はパンに固定したら、朝食を考えるのが楽になった

まとめ

夫婦のどちらかに家事育児の負担が偏っていると、次第に疲弊しストレスがたまります。

過剰なストレスは、家庭内の雰囲気や家族仲を悪くしてしまうこともあります。

ありきたりな結論だけど、「話し合い」「状況把握」「相手を思いやる」ことが大切なんだなぁ

相手に任せている家事だとしても、お互いに当事者意識を持てるといいよね

家事育児の分担の見直しは、家庭内円満にもつながります。

家事分担をしたあともこまめにPDCAサイクル(計画、実行、評価、改善)を回すことを意識してみてくださいね。